就在春节前中诚信托的兑付危机刚刚平息后不久,近日吉林信托又曝出兑付危机。在短时期内频繁曝出兑付危机,反映出信托业已步入高风险期,市场也急需有效对冲违约危机的产品。 由于信托业的资产规模已经从2009 ...

就在春节前中诚信托的兑付危机刚刚平息后不久,近日吉林信托又曝出兑付危机。在短时期内频繁曝出兑付危机,反映出信托业已步入高风险期,市场也急需有效对冲违约危机的产品。

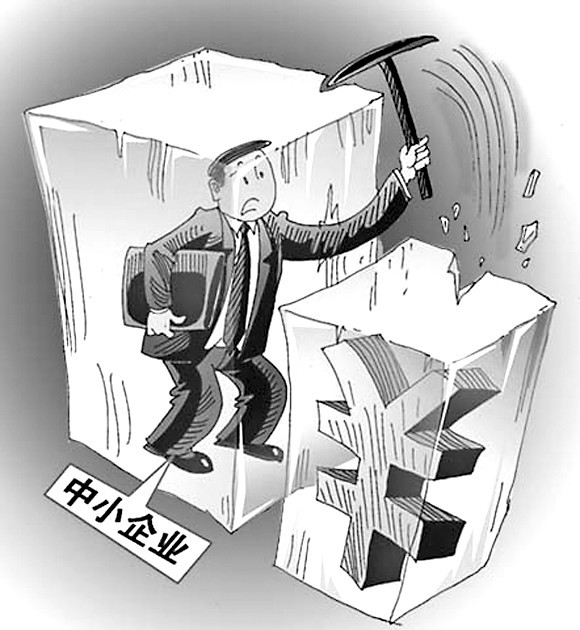

由于信托业的资产规模已经从2009年的2万亿元迅速增长到超过10万亿元,一旦处理不当,或者出现大面积挤兑引发的违约与资金链断裂,甚至危及银行业的稳定;或者为维持刚性兑付而加剧道德风险,并为将来更大的危机埋下隐患。如何拆掉藏在信托业中的这颗“定时炸弹”的引信,是摆在监管者与相关方面前的一道难题。

一个成熟的金融市场,应该有对冲各种风险的工具。针对信用违约,国外早就开发出了类似的保险产品,最典型的要数信用违约掉期,即CDS。虽然CDS的名声因为2008年金融危机而不大好听,但它仍不失为一项伟大的创新。试想如果没有CDS为各种信用产品提供担保,2008年出现的也许不是危机,而是崩溃。

其实国内也开发出类似的产品,2010年10月中国银行间市场交易商协会发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》,随后推出了风险缓释工具(CRM),即“中国的CDS”。然而由于种种原因,CRM自诞生之日起并没有得到市场重视,甚至到了“藏在闺中无人识”的地步。

导致这一现象的主要原因是国内缺乏合适的环境,即过去出于各种原因,信用违约的事件很少发生,以至于为信用产品“买保险”的积极性不高。青岛农商银行债券交易员、新华社特约分析师秦新锋表示:美国在推出CDS时,金融市场已经经历了几十年甚至上百年的信用违约历史,这是CDS这种产品能迅速普及的重要原因。相比之下,中国前些年发行的信用产品,无论是信托产品还是地方债,由于发债方千方百计要维持产品的兑付,即不出现违约,因此各方对这一需求并不强烈。另外,由于中国信用市场规模有限,缺乏足够的案例与数据来支撑信用违约产品的定价,这也是限制这一产品健康成长的重要因素。

不过随着信托产品风险高发期的临近,市场对对冲风险的需求也越来越大。与其亡羊补牢,不如未雨绸缪,此时也正是推广信用违约保险产品的好时机。如果运用得当,就可以在很大程度上化解信托产品的违约风险,即拆除“定时炸弹”的引信。其实除了信托产品外,信用保险也可以推广到地方债等其他信用产品。当然,对信用保险这一新生事物,除了鼓励,更多的是规范,以防重蹈金融危机的覆辙。