各级各类学术单位都很看重在学术期刊上发表的论文,或正式出版的专著,认为这才算“公认的成果”。搞研究的人也把发表、出版成果作为工作的“最终目标”。于是,学术期刊社或出版社作为学术产品的发布单

各级各类学术单位都很看重在学术期刊上发表的论文,或正式出版的专著,认为这才算“公认的成果”。搞研究的人也把发表、出版成果作为工作的“最终目标”。于是,学术期刊社或出版社作为学术产品的发布单位,其“鉴定把关”的作用及其“公信力”被不断抬高,似乎准予发表或出版的成果就是“修成正果”了。且不说编辑们有没有足够的把关水平,如今学术界在急切的功利追求之下制造的大量“学术垃圾”,已使期刊社、出版社不堪重荷。虽然推出了不少优秀成果,但粗制滥造之作实在不少,抄袭剽窃之作也挟势潜行。

目前人们普遍关注的抄袭剽窃现象是“显性”的:两相对照,一目了然。但有更多的抄袭剽窃是“隐性”的,不那么容易被发现,在严重程度上或许略次,但其危害性却不允小视。如小篇幅地“引用”他人的关键学术观点、论证论据或精彩实例,掠人之美,而在文中不作提示。又如大篇幅地裁剪加工,编译他人文章,当作个人成果署名发表。更有“足智多谋”者,设定一个主题,围绕中心思想,收集不同国别、不同年代的他人的研究成果,经过一番“去粗取精”,移花接木,穿针引线,加头续尾,连缀成文。这类大作,有时甚至贴上“原创性”的标签,其实不过是集他人劳作之“大成”。

近来,对于抄袭剽窃的讨伐之声不绝于耳,大家讨论学术体制和学术环境、学术道德和学术规范,力图从宏观上深层次地解决问题。这种努力或许会取得一定效果,但短时期似乎看不见曙光。学术腐败已成顽疾,需要“综合治理”。其中学术产品的发布单位是应该有所作为的。千丈之堤,毁于蚁穴。长期以来,一些期刊编辑部和出版单位对抄袭剽窃行为事先未能严格把关、事发后则敷衍搪塞,也是酿成今日恶果的原因之一,难辞其咎。

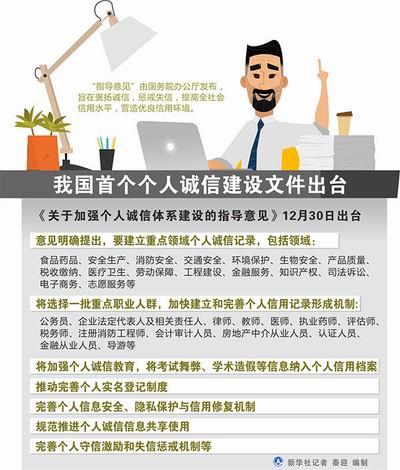

防患于未然固然重要,但发现一篇侵权之作追究一篇,也不失为亡羊补牢之举。学术产品发布单位可以建立类似汽车行业等的“产品召回”制度,并建立诚信档案,采取防止二次侵权的措施:一、公开宣布召回侵权产品。抄袭剽窃的问题严重的产品,当然更应该召回,不让它们继续侵害别人的著作权和糊弄读者;二、发现抄袭剽窃,期刊社和出版社不能再遮遮盖盖,而要公布真相,承认自己的失误,举一反三说明整改措施,同时点名批评作者;三、迅速与期刊网等联系,在相关网页或检索工具上对侵权作品贴上“抄袭剽窃”标签,日后把它删除,杜绝后患;四、建立诚信档案,不论是审读文章或书稿时发现抄袭剽窃者,或事后发现,都要将作者列入“黑名单”,并且通过同业组织等,定期互换这些“黑名单”,大家联手惩罚少数有劣迹者。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆