古往今来,诚信一直被人们看作是立身之石、立业之基、立国之本。从野蛮蒙昧的原始社会发展到今天进步文明的现代社会,每一个社会进程无不见证着诚信的发展脚步。尤其在中国特色社会主义事业蓬勃发展的今天,诚信 ...

古往今来,诚信一直被人们看作是立身之石、立业之基、立国之本。从野蛮蒙昧的原始社会发展到今天进步文明的现代社会,每一个社会进程无不见证着诚信的发展脚步。尤其在中国特色社会主义事业蓬勃发展的今天,诚信已然是人们生活中所必须遵守的最基本的行为规范,是社会主义核心价值观的重要内容,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的基本道德支撑。但是与此同时,我们必须看到,由于改革开放和体制转轨,再加上全球化、多元化的影响,使得失信行为泛滥,这些诚信缺失的现象所带来的不良影响极易使大学生的思想定位产生偏差,从而最终导致其对诚信的背离。

如今,大学生诚信缺失的现象屡见不鲜,其主要表现为:学习诚信、就业诚信、经济诚信和生活诚信的缺失。如大学生作弊现象屡禁不止,小到随堂测验,大到国家级各类考试,都出现了考试作弊现象,更为忧心的是,其他同学对作弊现象熟视无睹,坦然接受;少数大学生隐瞒家庭真实情况,出具虚假贫困证明申请困难补助;部分大学生做人不够真诚,常常口不对心,表面奉承,背后诋毁,生活信用意识淡薄,个人利己主义漫延等等,这些都进一步证明,加强大学生诚信教育是必须的,也是十分重要的。

加强大学生诚信教育,是发扬中华民族优良传统的必然要求,是建设社会主义和谐社会的必然要求,更是培养全面发展合格人才的必然要求。诚信是中华民族的传统美德,是炎黄子孙道德伦理的文化瑰宝。古代的圣贤哲人对诚信有过诸多论说。孔子认为:“人而无信,不知其可也”、“言必信,行必果”;孟子认为:“可欲之谓善,有诸己之谓信”。可见,在中华民族的悠久历史长河中,以诚信为核心内容的中国古代文化,提倡诚实、摒弃欺诈,把诚实守信列为华夏文化的优良传统,充分体现了中国传统道德中最重要的伦理规范。大学生作为践行社会主义核心价值体系的实践者,作为“中国梦”的实现者和主力军,如果没有诚实守信的优良品质,必将给社会稳定和社会主义道德建设增加不稳定因素和潜在危险。十年树木,百年树人,大学生是国家宝贵的人力资源,是民族的希望,是国家建设的栋梁,是构建社会主义和谐社会的重要力量。而大学阶段是大学生由学校步入社会的桥梁,是人生中最重要的一个发展阶段,正确的世界观、人生观、价值观都将在这一个阶段养成,这个时期大学生只有不断增强自身对诚信的认知,培养自己的诚信情感,锻炼自身的诚信意志,并在实践中奉行诚信的原则,才能不断提高自身素质,实现全面发展。

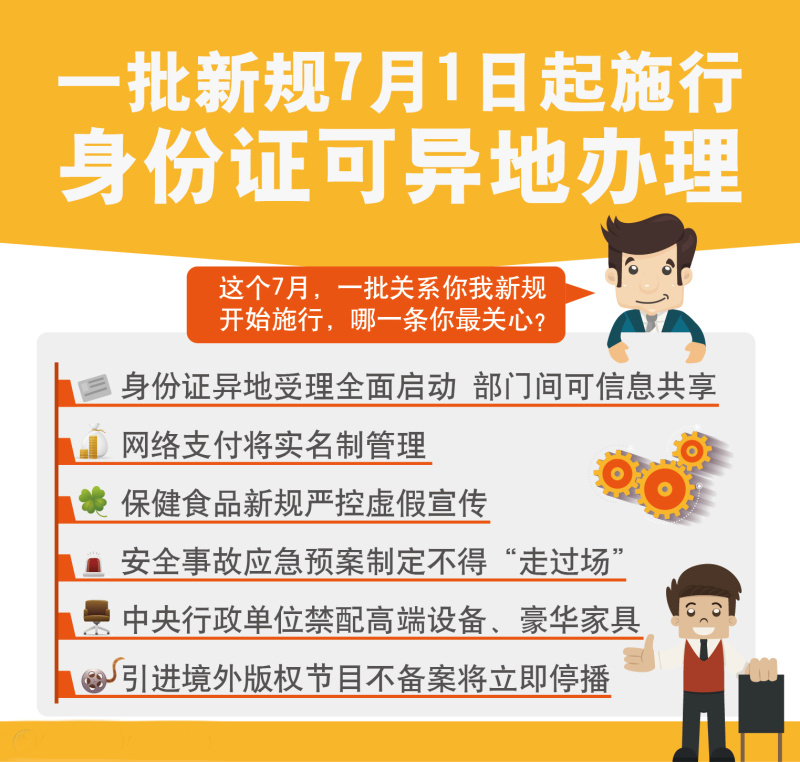

今天,加强大学生的诚信教育,培养大学生的诚信德行,克服大学生的诚信失范现象,已经到了刻不容缓的地步,这需要社会、学校、家庭和大学生个人共同的努力。首先,社会应构建诚信体系,营造诚信氛围。通过制度来规范诚信原则、形式和内容,通过制度对失信行为进行约束、监督和制裁,通过制度建立诚信规范的权威;同时应充分利用网络的便利,增强信用制度体系的有效性和真实性。其次,学校应创新诚信教育,构建诚信校园。学校要加强学生的诚信教育,就要紧跟时代步伐,在发挥传统教育方法的基础上,积极探索和发掘新颖的、科学的教学模式,将诚信教育由他律型向自律型转变,由传统型向现代型转变,由灌输型向互动型转变,由单一型向多样型转变,让学生在学习过程中真切地感受到诚信对自己的影响。再次,家庭应注重大学生行为的养成,加强家校联系。家庭是诚信教育的重要课堂,家长对于大学生的诚信教育是潜移默化的,因此家长必须要树立良好榜样,在家庭内构建一个良好的诚信氛围,使得大学生受到诚信思想的熏陶,养成诚实守信的习惯。最后,大学生应注重自我教育,提高诚信修养。要自重、自省、自警、自励,谨言慎行,时刻提醒和告诫自己做一个诚实守信的合格公民,激励自我以诚信为荣,不断增长知识和才干。