惯于比别人领先一步的浙江人,在这次人代会上又占了一个先机。 3月10日,朱总理的政府工作报告中对社会信用建设作了很明确的表述:“加快建立企业、中介机构和个人的信用档案,使有不良行为记录者付出代价,名誉扫地,直至绳之以法。&

惯于比别人领先一步的浙江人,在这次人代会上又占了一个先机。

3月10日,朱总理的政府工作报告中对社会信用建设作了很明确的表述:“加快建立企业、中介机构和个人的信用档案,使有不良行为记录者付出代价,名誉扫地,直至绳之以法。”

总理的话音刚落,吴敬链先生的大声疾呼就紧紧跟上:“建立国民信用管理体系。因为发生信用风险的根本原因在于信息的不对称性,所以要通过加强信息披露制度来削减信息不对称所带来的信用风险。同时要通过严惩失信行为提高失信成本。归根结底是要建立一个法治的市场经济。”

当总理和著名经济学家为建设全社会的信用制度而大力呼吁之时,浙江代表却凭自己10多年来“失信”、“守信”的亲身经历,在两会期间现身说法,成为全国传媒关注的一个热点。

“信用”成了“两会”期间的热门词汇, “信用浙江”,这个当初由浙江省委省政府提出的信用建设计划,随着时间的推移,其政治色彩正在慢慢褪去,而隐含在背后的商业价值正日渐显现出来。

谁砸浙江的牌子,就砸谁的饭碗!

据了解,浙江首次正式提出“信用浙江”。是去年12月19日,省委书记张德江在省委一次会议上。

据人民日报记者报道,当时正在会上做报告的省委书记张德江突然离开讲稿,严厉地点名批评苍南县制售假冒伪劣商品的不法行为。告戒参加会议的省市县党政一把手“绝不能让个别地方和个别企业不讲信用的行为损害浙江的声誉;谁砸浙江的牌子,就砸谁的饭碗!要引以为戒,继续整顿和规范市场经济秩序,努力建设‘信用浙江’”。

苍南县隶属温州,位于浙江南部。其制假售假不法行为屡经打击,最近又顶风而上,有抬头蔓延之势。张德江了解到这一情况后,极其气愤,当即批示有关部门“严厉查处”。今天上午,面对省直部门、各地市、市县的负责人,张德江声色俱厉地批评苍南县:“假证件、假发票、假商标,凡是能投机取巧的,苍南都敢造。苍南臭名远扬,对温州的声誉、浙江的声誉造成极大危害。制假售假的都是些家族式的个体企业,不会交一分钱税,黑心钱全部上了个人腰包。这些黑工厂带来的危害不光是给温州抹黑,也损坏了浙江的形象。谁砸浙江的牌子,就砸谁的饭碗!对假冒伪劣,要重拳出击、持续不断,像洪湖水浪打浪一样,一浪一浪打下去。”

人无信不立,业无信不兴。张德江强调说,市场经济秩序的整顿和规范,要坚持不懈地抓下去,进一步严厉打击制售假冒伪劣商品等违法犯罪活动,特别是食品、药品、医疗器械等方面的制假售假行为,继续整顿和规范建筑市场、文化市场、旅游市场和税收征管秩序。坚持标本兼治,引导企业增强信用意识,在全社会营造讲求商业道德、诚实守信、公平竞争的氛围。建立企业和经营者个人的信用信息系统,经过不懈努力,逐步在全省建立以企业为主体,包括企业和经营者个人信用档案、信用评价系统、信用激励和失范惩罚机制在内的社会信用系统。全省上下,建立信用浙江,迎接入世挑战。

紧接着, 1月25日,省长柴松岳在九届人大五次会议审议的工作报告中,提出建设“信用浙江”。于是,由省委省政府倡导的“信用浙江”决策开始在全省范围内得到实施。

解读:一项政府的决策要得到成功实施,其决策必须有深厚的群众基础。省委、省政府提出的“信用浙江”,引起来全省经济界的强烈反响。 我们可以从浙江经济发展所处的阶段性特征来分析一下“信用浙江”的市场基础:按照研究浙江经济的学者的划分,上个世纪80年代是浙江民企的初创阶段,90年代中期开始的民企造牌运动则是其第二次创业(这种阶段性演进的脉络在温州企业中更加明显),从整体而言,浙江产品目前已经越过曾经要靠仿制甚至仿冒国内名牌的初创阶段,而目前正是其享受品牌创业之后的收获期: 经过激烈的市场竞争,一大批名牌脱颖而出,在全国293件驰名商标中,浙籍商标占28席,总量居全国前列。

在市场信用制度不健全的环境里,已经创牌的企业生存环境比较凶险, 一些小企业企图通过假冒名牌来攫取高额利润,这直接导致名牌企业利益受损,同时使其护牌成本十分高昂,所以在浙江经济界,创牌和打假护牌的声音一直此起彼伏。

市场本身的缺陷(信用制度的缺失),使市场自然的调节功能大大削弱,将导致人们不愿意的结果:市场无法有效地淘汰劣者,进行有效的资源配置。

从这个意义上说,由省委省政府倡导的“信用浙江”,其实是由政府出面,带头进行信用制度建设,用政府“有形的手”回应市场机制存在的缺陷,奖优罚劣。

温州老板现身说法

有意思的是,“信用浙江”经浙江省委提出之后,关于信用的舆论开始在浙江热起来,细心的人会发现,其中表现最活跃的竟然是省委书记狠批过的温州老板。温州人,无论是政府官员还是商人,在最近“信用浙江”的宣传攻势中,成功地在公众面前扮演了一个有错就改,并且痛改前非的好孩子形象。通过现身说法,以“制假”到“打假”的事实成为“信用浙江”最积极的拥护者。

温州曾以制售假冒伪劣产品而蒙羞。有一个80年代流传甚广的故事。一名东北女青年给未婚夫买了一双款式新颖的温州产皮鞋,没料到刚穿了两三天,在结婚筵席上,新郎的皮鞋却开了帮,仔细一瞧,里头塞的全是马粪纸。恼怒之下,小两口把破鞋用邮包寄给了原温州市长,质问温州人拿这种劣质皮鞋坑人,当市长的红不红脸?

低劣的温州鞋遭致众怒,1987年,5000多双温州生产的劣质皮鞋在杭州武林广场被付之一炬。 继而,上海、南京、武汉、沈阳等几十个大城市的大商场相继把温州皮鞋驱逐出境。一时间,温州成了劣质产品的代名词。制假的温州人遭遇了沉重的打击。

温州天正集团的老板高天乐在不久前全国“两会”期间接受采访时的一番话,描述了温州人在痛苦中的转变:“很多人只看到了温州经济的表面现象,却很少了解在繁荣深处曾有一场信用的生死阵痛。我创业的地方在温州市的柳市镇。1990年,柳市镇生产销售无证伪劣低压电器产品造成了严重后果,国务院办公厅为此专门发文要求坚决予以严肃查处。柳市乃至整个温州为失信付出了沉重的代价,险遭‘灭顶之灾’。从那时开始,当地政府和企业痛定思痛,卧薪尝胆,一方面打假治劣,一方面扶优扶强,挽回了声誉。柳市打假非但没有把经济打垮,反而出现了繁荣。每打一次假,经济就上一个台阶。柳市靠打假治劣获得了远远高于制售假所获取的利益。”

温州人壮士断臂,通过打假治劣,质量立市。经过10年的努力,取得了较好的成果。据统计,目前温州80%以上的企业有了自己的质量计量和检测手段,有一千四百多个产品获得了安全认证或者合格认证,有七百多家企业通过了ISO9000质量体系认证。

温州人毕竟是营销高手,十年来在产品质量上的磨练,待时机成熟时便运用巧妙的营销手法来重树温州产品的形象:武林广场 温州鞋商心中的“伤心之地”。 1999年12月15日,杭州,3000多双假冒温州牌子的劣质皮鞋随着滚滚的浓烟化为灰烬。发起这一“雪耻行为”的中国奥康集团负责人说,真的要感谢杭州人,十多年前那场让温州人蒙羞的大火把温州人给烧醒了,大火烧出了温州人的质量观,打假打出了温州人的品牌意识。今天的这场大火不仅是为了一雪温州货之耻,更是要告诉人们,经过多年的打假活动,温州人早已对假冒伪劣深恶痛绝,从制假到打假,温州产品终于实现了历史性的跨越。

无论是今年浙江省的“两会”,还是全国的“两会”,温州代表以大谈信用制度建设而独树一帜,让民众影响十分深刻。而据了解,在信用浙江之前,已经有“信用温州”的说法和实践了。

解读:温州老板从制假到打假的戏剧性经历,对“信用浙江”计划的实施无疑具有强烈的现实支撑意义。温州人在“信用浙江”提出之后,在舆论上的表现也可圈可点。当政府通过“信用浙江”来补充“看不见的“市场之手”的功能不足时,温州人的商业天才再次得到了发挥:“信用浙江”包含的奖优概念,如果单从商业角度去考量,其实是由政府搭台,为区域(浙江)经济而做的一次集体形象营销。温州人迅捷地抓住这次机遇,搭上了这次集体大展销,在公众面前全面提升了自己的形象。

两信用“中心”之争

在“信用浙江” 大造宣传攻势的同时,一项实质性的制度建设开始建构。

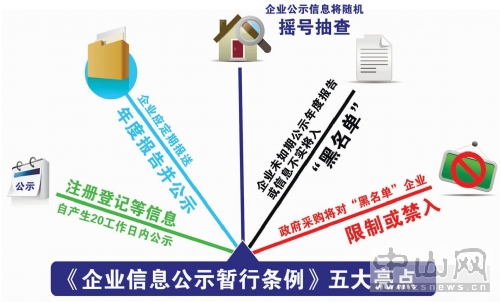

“信用浙江”成败的一个关键点是需要建立一整套完整的企业信用记录和评估系统。

而现实的情况令人担忧,浙江省委党校的盛世豪教授认为:“重建信用大厦,浙江还缺乏4大支柱:一是缺乏统一的企业信用记录及相关资料;二是缺乏专业的企业信用评估机构;三是缺乏相应的企业信用监管机制;四是政府行政部门违法介入企业信用活动和干扰执法。”

在浙江省委提出“信用浙江”之前,浙江省一些发达的县市已经开始由当地工商部门牵头,建立地方性的企业信用档案。富阳市工商分局率先建立起了以合同公示为主要内容的合同信用工程,实行合同信誉公示,并由此为企业追回历年拖欠款2000多万元。在此基础上,他们紧接着推出了“企业信用公示工程”,将企业全方位地推向社会。仅富阳便为5394家企业建立了“企业信用公示信息库”,同时也为5700多家被吊销歇业的企业建立了“死亡档案”。无论是健在的企业还是“死亡”的企业,其信息档案不仅记载着企业10多年来所获得的各项荣誉,更记录了企业有无制假、漏税、银行信用等级、有关司法部门处分等内容。 据“信用公示工程”的发起人、富阳工商分局局长何侠安介绍,之所以对5700多家被注销或歇业的“企业”进行公示,主要是防止这些“企业”“借尸还魂”在社会上搞信用欺诈。

富阳、萧山等地的成功实践为建立全省性的企业信用档案提供了现实基础。浙江省委的“信用浙江”刚刚提出,由浙江省工商部门负责建设的“百万企业信用工程”就开始进入实施阶段,这项工程计划在企业信用体系信息平台的基础上,建立浙江企业信用网,它将向社会提供企业基本信息查询、资信评估、信用咨询等全方位信息,帮助企业在交易过程中有效识别对方身分,了解对方资信状况。通过该网站,用户可以随时了解到有关企业的违法处罚记录信息或荣誉称号。 企业信用网将容纳全省20万家企业、50万家个体工商户的有关信息。目前正抓紧进行系统内网络建设,预计今年6月将正式向全社会开放。

然而令人关注的是,据浙江日报3月7日报道,浙江省政府授权浙江省经济信息中心建设“浙江省企业信用发布查询系统”,要求六个月内开通试运行,年底正式运行。 该系统将汇集浙江省国税局、地税局、工商局、质监局、人民银行杭州中心支行等系统所掌握的全省企业的信用记录,经过综合比对,通过互联网向社会提供企业信用状况的发布和查询服务。届时,在浙江省开展经营活动的企业,将拥有一份企业“信用护照”。

两个信用系统,一个由工商部门建设,一个由省计委下属的经济信息中心建设。显然,此前,由工商部门主导建设的这套系统招致人们的一些担心:企业信用体系是包含多方面的内容,仅仅由工商部门来建设,如何吸收海关、银行、税收等部门的企业信用信息呢?由省计委牵头建设的企业虽然囊括了各政府部门的信息,但难题依旧存在:如何协调和调动各个政府部门的积极性?

所以,政府同时推出两套信用系统的出发点也许在于:让两家竞争,在竞争中促进“信用浙江”的建设。

解读:企业的信用记录,是企业的“命门”所在,在国外,大多由社会中介机构来担当此重任。由于“出卖”企业的信用记录能赚取较高的利润,所以中介机构的积极性较高,这样就促进了企业信用体系的发展和完善。而在我国,在企业信用方面立法滞后,社会中介机构发展缓慢的情况下,浙江省此举, 以政府的公信力为保证,引入竞争机制,由政府首先牵头,向企业信用系统这块在未来利润丰厚的市场开掘。可以对社会中介机构产生良好的示范效应,加快企业信用系统的商业化和社会化。

更为重要的是,完善的企业信用记录,不但可以真正地为“信用浙江”提供制度上的保证,成为悬在每个企业头上的惩恶扬善的“利剑”。而且还会大大提升浙江省的投资环境,节约浙江企业的交易成本。其商业价值无可限量。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆