针对广受诟病的科研经费贪腐顽疾,昨日召开的国务院常务会议明确,强化资金监管,建立科研信用“黑名单”制度,杜绝一题多报、重复资助等现象,消除行政化定项目、分资金的弊端,把资金用到刀刃上。在专家看来, ...

针对广受诟病的科研经费贪腐顽疾,昨日召开的国务院常务会议明确,强化资金监管,建立科研信用“黑名单”制度,杜绝一题多报、重复资助等现象,消除行政化定项目、分资金的弊端,把资金用到刀刃上。在专家看来,如果不从科研成本核算体制上改革,“黑名单”制度恐怕只能治标难治本。

科研经费本来是为了鼓励科技创新,但是却成了一块“唐僧肉”,特别是一到年底,各科研机构都在比赛花钱,造成的结果是,科研经费快速增长,但大量经费未能发挥效能,科研成果转化效率低下。中国科协一项调查显示,科研资金用于项目本身仅占40%左右,大量科研经费流失在项目之外。

从历年审计报告披露的科研经费用途可以看出,科研经费被大量挪用于工资福利、吃饭、会议、考察、交通、装修等支出。典型犯罪手法包括伪造签字、盖章等支取科研经费等,由此引发的贪腐案件也层出不穷,比如去年7月,司法部门就审理了两起贪污科研经费高达千万元的大案。以至于科技部部长万钢曾在会上公开用两个“愤怒”表达他无法容忍科研经费贪腐的心情。

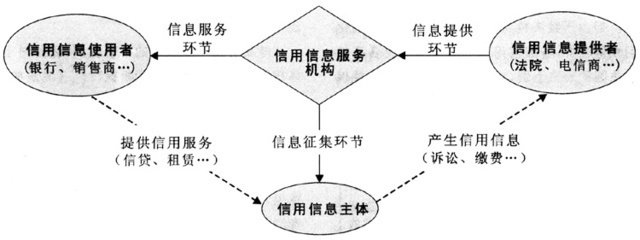

对此,会议指出,要建立科研信用“黑名单”制度,建立公开透明的申报、立项、评审和批准制度,健全绩效评估、动态调整和终止机制,完善和落实促进科研人员成果转化的收益分配政策等。北师大教育学院教师研究所副教授曾晓东认为,“黑名单”制度只能堵漏,不能治本。目前科研成本核算由办公经费、差旅费、会议费等组成,但是占大头的体现人的智力成本费用却不包含在内,如果不能制定出真正反映科研成本的核算机制,认可科研机构独立的经济利益,改革大学编制制度,将很难杜绝科研经费腐败问题。