央行慎参与金融机构破产处置

来源:《新京报》

2008-05-10 13:55:24

央行频繁参与金融机构的破产处置,使得处置过程出现一些不规范和主观色彩,也带来了较大的道德风险。 为规范我国金融机构的市场退出机制,监管机构将尽快出台和与《企业破产法》相配套的《银行业金融机构破产条例》,并选择多种市场退出方式,尽快大

央行频繁参与金融机构的破产处置,使得处置过程出现一些不规范和主观色彩,也带来了较大的道德风险。

为规范我国金融机构的市场退出机制,监管机构将尽快出台和与《企业破产法》相配套的《银行业金融机构破产条例》,并选择多种市场退出方式,尽快大面积地清除尚存的清偿性风险,建立银行存款保险制度(2月14日《中国证券报》)。

在市场经济中,任何经营都有风险,银行也不例外。固然,经过在近几年的持续改革,我国商业银行的公司治理和内控制度正不断完善,金融监管水平也不断提高,这些都是维护银行经营安全的有力保障。不过,这些措施并不足以消除银行经营发生危机的可能性,特别是在银行业全面开放以后,竞争日益激烈,同时,美国次级债危机及其对国际国内宏观经济环境带来的不确定性,这些都意味着未来银行经营面临的风险将不断加大。

银行业破产的一般性与特殊性

事实上,银行业不同于其他行业的主要特征,在于维持其经营的基础是社会公众存款。一旦银行经营出现问题,就有可能导致存款人对银行的信心发生动摇,产生强烈的提款冲动,银行的流动性就会陷入危机,并直接危及其生存。

这样看来,银行业潜在着双重破产危机:一种与其他行业相同的因经营不善而产生的资本清偿能力不足的财务性破产危机;另一种是银行特有的因对存款人的现金支付能力不足而产生的挤兑性破产危机。前者属正常破产范畴,是市场竞争和优胜劣汰的结果,而且对经济的发展具有正面和促进作用。而后者属非正常破产,将导致公众利益受损并危及社会稳定,对经济发展具有强烈的破坏作用。

因此,就立法建设而言,银行业破产的一般原则和总体框架要遵循《企业破产法》的基本要求,但在一些具体方面,比如破产保护、清偿顺序、存款人保障等方面具有特殊性,为防止破产处置过程中的主观性和随意性,切实保护金融消费者利益和维护金融稳定,还须制定专门的《银行业金融机构破产条例》。

“最后贷款人”功能不能用于破产处置

回顾这些年,我国银行等金融机构破产的案例并不鲜见,而且在破产处置过程中,央行经常扮演主要角色。比如,1998年6月,海南发展银行关闭,此前的一年间央行共向其贷款40亿元。同年,中国新技术创业投资公司被清盘,央行提供再贷款26亿元。1998年底,广东国投破产,其间从央行获贷款380亿元。实际上,上述数字只是冰山一角,有资料显示,近年来中国人民银行仅在清理整顿信托投资公司、信用社、农村基金会等工作中,就发放了1400多亿的再贷款。

央行频繁参与金融机构的破产处置,不仅使得处置过程出现一些不规范和主观色彩,也带来了较大的道德风险。央行的再贷款就意味着货币的增发,其结果是全民买单,也成为流动性过剩和通胀压力加大的原因之一。

其实,央行参与金融机构破产处置的理论支撑在于其“最后贷款人”功能,其根据是,由于央行是金融机构的最后贷款人,因此,金融机构在出现危机、无路可走的时候自然要找央行。

看来,厘清“最后贷款人”这一概念的内涵在当前尤为重要。所谓“最后贷款人”,不仅意味着中央银行是基础货币供给的源头,还表明央行贷款是在商业银行发生流动性风险且没有任何其他资金来源的情况下才投放的,即最后的弥补途径。

这里面包含着两个层面的内容。首先,央行贷款应仅仅基于因资金期限错配等原因出现流动性不足的银行,而绝不是经营亏损、资不抵债的“坏银行”。而且,随着金融体制改革的深化,中央银行应逐步缩小再贷款的比重,把中央银行贷款利率水平提高到货币市场利率之上。商业银行发生流动性困难,应首先将目光投向货币市场,或者变现流动性资产,以使中央银行贷款真正成为商业银行获得流动性的最后渠道。

构筑金融安全网的两条最后防线

对那些“坏银行”又应当怎么办呢?当然应该令其破产。但如前文所述,由于金融机构经营的特殊性,其风险具有外部效应,如果让它像一般工商企业那样直接破产,就将伤及广大存款人和其他金融消费者的利益,并威胁经济和社会的稳定。

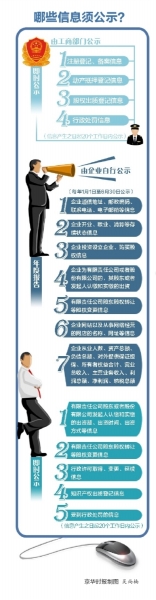

因此,建立和完善金融机构的市场退出机制就成为当务之急,要通过建立和完善风险预警机制、危机救助机制和市场退出问责制度等,淘汰无竞争力或恶意经营的金融机构,防止金融风险的过度扩张。

其中,两项工作至关重要。一是尽快制定《银行业金融机构破产条例》,使得银行一旦出现破产有法可依,以保证破产处置工作能够稳定、公正、透明地进行。二是要尽快建立存款保险制度,这一制度的建立不仅可以切实保护银行存款人的利益、维护金融业的安全与稳定,还可以防范道德风险、促进竞争、提高银行业金融机构的运营效率。

中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量

关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解!

相关推荐

中国青年网

2016-08-03 09:46:00

易宪容(微博)

2014-05-16 10:21:42