和谐主题下的企业诚信与“浙商”实践

来源:中国经济信息网

2008-05-06 10:18:29

在贯彻落实科学发展观,全面建设和谐社会背景下,企业在和谐蓝图中占据重要地位。作为浙江区域经济的主导、在国内外都具有强大影响力的“浙商”,应该在和谐社会建设中处于核心地位。然而,“浙商”与社

在贯彻落实科学发展观,全面建设和谐社会背景下,企业在和谐蓝图中占据重要地位。作为浙江区域经济的主导、在国内外都具有强大影响力的“浙商”,应该在和谐社会建设中处于核心地位。然而,“浙商”与社会的和谐共生之路充满坎坷,甚至日益地表现出和社会价值导向的冲突和背离。其中,“诚信”问题尤为突出。为数众多的浙商甚至名牌企业摒弃了诚信经商的优良传统,在流通领域和商业行为中出现了大量的商业欺诈行为和现象,如“金华毒火腿”、“义乌毒奶”、“苍南有毒乡巴佬”、“胡师傅无烟锅”、“铁皮枫斗晶”等事件,不胜枚举。另外,在内部管理领域、经营合作领域、产业竞争领域乃至社会责任领域,还隐含着更加复杂的、深刻的“诚信”问题。

一、和谐主题下的企业诚信

企业诚信是对规则的忠诚和遵守。规则包括经济规则和伦理规则。和谐主题下的企业伦理在于企业与社会和谐共生的规范蓝图。伦理诚信是指与此伦理规范相一致的一系列价值判断、思维方式和行动选择。

(一)和谐主题下企业诚信的伦理本质

规则诚信作为诚信的基础,是对经济主体行为的基本要求和规范,表现为对市场交易规则、合作规则、竞争规则等的遵守和履行,其功能是基础性的,但是存在局限性。由于个体的价值最大化与社会的伦理价值取向存在背离和冲突,所以,市场机制解决不了和谐共生问题。例如,温州商人在制鞋产业的超低价竞争,合理合法,但是在欧洲却遭遇封锁、甚至烧毁。国美电器追求对整个家电产业链的控制与价格压制,符合经济规则要求,但是与整个家电产业链上的其他企业的价值追求严重冲突。市场的缺陷,需要商业伦理与企业公民的道德弥补。因此,诚信首先表现为规则诚信,其次表现为更高层次的伦理诚信。在和谐社会建设的背景下,浙商发展的伦理瓶颈已经凸现,构建浙商企业伦理的内在结构和内涵,尤为重要。实践表明,企业持续发展,必须追求与企业内外系统各主体的和谐共生,必须运用大系统和谐的价值规范,来统领企业的行为方式。由此,作为规则诚信的更高一个层次,系统和谐指的是企业内外部各个主体的和谐共生、共同发展。企业自觉地按照与共同的和谐愿景和未来蓝图相一致的方式行事,即为伦理诚信。

(二)企业诚信的5个范畴

(1)人格诚信。企业家对私人社会网络中各主体的诚信行为,表现为社会伦理规范下,对家庭亲友的责任承担,也包括隐性交易契约的自觉履行等。

(2)管理诚信。企业与高管团队和所有员工的共同发展、和谐一致,表现为企业自觉地追求与高管团队乃至所有员工的共同发展,并对彼此共同的和谐愿景忠诚、信守承诺。

(3)外部直接利益相关者诚信。企业外部直接利益相关者包括供应商、顾客、合作伙伴等,与企业具有直接利益联系的经济主体。企业自觉地忠诚于这些外部直接利益相关者的利益诉求和相关契约,并因循共同的价值诉求和目标行事。

(4)产业诚信。企业自觉追求与产业竞争对手的共同发展,对共同产业利益的忠诚和恪守,并自觉地按照与和谐规范相一致的行为方式行事。传统产业竞争观点讲求如何分得更多的蛋糕,而产业和谐共生的产业诚信讲求共同把蛋糕做大,二者的伦理取向是截然不同的。

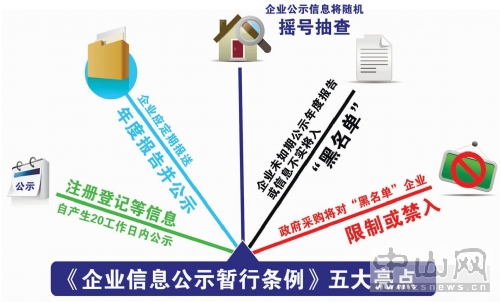

(5)社会诚信。企业自觉追求与社会的和谐共生,并按照与此规范相一致的行为方式行事。企业与社会和谐规范统领下,企业履行社会规定的义务,表现为规则诚信,如守法经营、缴税纳税、信息披露等。同时,企业积极承担各种社会责任,从和谐社会的规范要求出发,自觉地履行各项社会公民的道德规则。

以上5个方面的企业伦理诚信涵盖企业经营活动中所涉及的所有系统主体,这5个层面是企业发展由内到外、完整的和谐规范。企业伦理诚信就是自觉地追求这种和谐规范,用这种和谐规范统领自己的行为,并忠诚于此。对我国企业而言,企业诚信关注最多的领域在于企业家个人社会网络诚信以及企业的合作者诚信,而对于企业内部系统的管理诚信、企业与竞争对手之间的产业诚信以及企业的社会诚信关注甚少。

(三)企业诚信的3种境界

(1)自发诚信。即企业作为市场经济主体的逐利 方式所衍生的自利行为选择,具有自发性、主动性和 功利性,无需契约规则或者道德伦理的约束。例如, 对史玉柱当年东山再起时的还债义举,就有主流观点 认为是对个人信誉的投资。

(2)即企业的他律诚信。指企业在自我利益与共 同的游戏规则相冲突的情况下,舍弃自我利益,选择 遵守和履行契约与经济规则,表现为对契约和共守规 则的坚守。

(3)自觉诚信。指企业在存在自利动机、有投机 机会不履行契约的情况下,仍能够高度自觉地履行商 业道德和伦理标准,表现出高尚的企业情操和作为社 会公民的自觉道德水平。

(四)企业诚信动态演变的3个阶段

企业诚信范畴随着企业生命周期的进展而动态 地演变。创业初期,企业诚信的范畴主要发生在创 业伙伴之间、创业者与私人社会网络之间。创业者 与合作者之间的诚信,是在共同的创业愿景统领下, 凭借着合作者之间的高度信任达到诚信的自觉高度, 诚信的契约与投资属性不明显。随着企业的成长, 企业内部成员不断多样化、规模化,企业诚信在原 有企业家诚信范畴基础上,拓展为企业内部诚信, 即对企业内部主体之间的相互诚信。继内部诚信建 立之后,企业得以加速发展,企业与社会系统的联 系更加复杂、广泛和密切,社会诚信逐渐成为企业 诚信的主导。

二、“浙商”的诚信实践

(一)“浙商”诚信的总体表现

近些年来,“浙商”在国内外声名鹊起,“哪里有 浙商,哪里就有市场”。然而,在声名鹊起的同时,部 分“浙商”也开始在国内外声名狼藉。在侵害消费者 利益等“显性”的诚信危机背后,隐含着更加广泛、 深层的诚信危机。

(1)“浙商”的管理诚信状况。浙商企业成长历 程里,企业的人力资源理念逐步突显,人在组织中的 重要性逐步提升,企业在企业文化塑造、人力资源管 理实践的诸多环节,都讲求“以人为本”的管理理念 和措施,这一定程度上体现了管理诚信行为。然而, 遗憾的是“工资拖欠”等侵害员工利益的失信事件、 企业“老板”与职业经理人之间互相抱怨失信的复杂纠葛、对员工发展的责任承诺流于空洞等也屡屡发生。根据我们对浙商企业人力资源管理的了解,在薪酬体系的设计与执行、绩效管理的终极目标、员工职业生涯规划等实现员工发展的重要途径方面,浙商企业更多的考虑仍然是企业的利益。

(2)“浙商”的外部直接利益相关者诚信状况。顾客需求和价值提供的重要性是摆在企业决策案头的第一道“红头文件”。然而,本文开头所述的侵害消费者利益的一系列“事件”,对“浙商”的诚信品牌,形成直接的威胁和危机。另外,“浙商”企业虽然普遍认识到与合作伙伴之间诚信互惠的价值,但是,由于契约不完全的本质属性,以及经济主体投机主义行为存在的必然性,契约制度在监督功能上具有的天然缺陷,内在的伦理规范的缺位,“浙商”主体间在行为互动中的诚信关系往往局限在“缘约”范畴之内,缺乏范社会化的诚信。

(3)“浙商”的产业诚信状况。“浙商”兴起的过程,几乎等同于“浙商”的市场开拓史与激烈竞争史。大量生产价格低廉的同质商品,惨烈的价格战,卑劣的竞争手段,加速着“浙商”商业道德的滑坡。“浙商”的优秀代表浙江省政协副主席、传化集团董事长徐冠巨先生,在谈“浙商”的诚信经营时候,充满忧虑地指出,“浙商”在国内外的声誉,既由于其强大的市场能力获得美誉,也由于其对产业与市场持续发展不负责任的恶性竞争行为,引起各利益相关主体的强烈不满。世界各地频发的焚烧温州鞋事件、欧美各国对温州产品的反倾销事件,从侧面反映了这种不和谐。

(4)“浙商”的社会诚信状况。“浙商”在企业发展壮大的过程中,开始越来越清醒地认识到企业与社会和谐共生的重要性,承担社会责任的意识渐强。例如,道远化学有限公司董事长裘德道承诺一年捐款l亿元资助弱势群体。然而,浙商的社会责任停留在“浙商”企业家社会责任的个体层面,停留在捐款捐物的狭义形式,缺乏整个社会的社会责任系统性、全面性、常规性。

(二)“浙商”诚信的评价

(1)“浙商”诚信的主体:企业家的诚信而非企业的诚信。“浙商”诚信的主体是企业家的诚信。浙商企业绝大多数是家族企业,经营权与剩余索取权集于一身,董事长兼总裁的治理模式十分普遍。这种情况下,企业的诚信行为是以企业家个人诚信为主导 的。但是,企业家诚信与企业诚信的内涵和边界是不 同的。永盛集团创业初期的企业家个人信用建立模 式,具有“浙商”的典型性和代表性。

(2)“浙商”企业诚信的范畴:人格化交易圈内 的诚信而非社会诚信。“浙商”是基于浓厚的中国“缘 约”文化背景下崛起的商人群体,其典型的共同特征 是脱生于“家庭”、“家族”、“家乡”的网络关系中, 第一个商业机会、第一笔资金、第一个订单都是来自 企业家个人的社会网络,这种社会网络内部的交易特 征是人格化交易,凭借的是伦理基础上的天然信任, 网络成员之间的诚信依靠多边惩罚机制与多边声誉机 制进行(史晋川,2004)。

(3)“浙商”企业诚信的境界:封闭范畴内的自 发诚信。“浙商”的诚信主体和诚信范畴具有个人性、 封闭型特点,其境界处于自发诚信水平。在人格化交 易圈下,“浙商”的行为决策取决于其对“义利”关 系的衡量。义利关系是一对时空转换的关系,在一定 的时期内,眼下的诚信“义举”会转变成为未来的价 值回报。对于人格化交易圈的特定诚信模式而言, “做好人不一定有好报,做坏人一定受惩罚”,使得浙 商企业家选择诚信行为。但是,如果眼下“做坏人” 的好处足够大,大到超过了主体对“做坏人”的未来 成本,人格化交易关系就难以保证诚信。

三、“浙商”诚信的拓展、提升、转型与管理

“浙商”的发展具有典型的原创性、内源性和民 间性特征,其经济规则和制度的生成,是遵循市场 基本逻辑基础上的原创体系。这使得这套经济规则 的进一步演化,与整个经济、社会的和谐发展诉求 相背离。因此,对企业与大系统和谐共生的逻辑进 行探讨,构建各个层面的商业伦理结构和内涵,尤 显迫切。

(一)“浙商”诚信范畴的拓展

“浙商”诚信要由企业家诚信向企业诚信、产业诚信乃至社会诚信拓展。“浙商”以企业家为主体的诚信,其诚信范畴拘囿于血缘、亲缘、地缘所形成的企业家私人社会网络里。企业创业成长期,这种诚信对于企业起源获取起着不可或缺的作用。然而,随着企业的发展壮大,基于企业家个人的人格诚信就不能满足需要。企业的发展壮大,要求泛社会化的诚信。管理领域,企业的发展必须要一群有着共同愿景和目标的人才资源聚拢,企业家的诚信范畴需要由企业家向企业拓展;资本领域,人格化交易圈的诚信难以满足企业资本扩张的要求,陌生人之间的信任构建是资本社会化的必由之路(吕政,2006);业务领域,人格化交易圈的资源禀赋、信息与知识结构难以满足企业业务发展的要求,“家缘”信任需要向“业缘”信任转变,商品流通领域,企业产品线的多元化、深入化,使得企业面对的顾客群体复杂而多样,企业必须建构起面向多种群消费者的诚信体系。企业根本的竞争力是顾客价值创造,企业最大的“缘”是顾客的缘(表现为有保证的产品和服务,和对顾客利益的珍视)、市场的缘(恪守市场规则)、社会的缘(承担社会责任)。

(二)“浙商”诚信境界的提升

“浙商”诚信境界要由自发诚信向他律诚信乃至自觉诚信提升。自发诚信难以解决投机主义行为的可能性和现实性问题,单靠企业家个人的义利觉悟来完成诚信命题,是远远不够的。从整个社会系统的常规运行与规范性来看,企业家自发诚信必须提升,以一系列契约制度为依据讲求他律诚信,以内化在企业家内心、企业发展蓝图和愿景中的商业伦理标准为依据,讲求自觉诚信。

(三)“浙商”诚信结构的转型

“浙商”诚信要由规则诚信向伦理诚信转型。由于规则诚信存在的内在局限性,“浙商”的诚信结构中的核心和灵魂是伦理诚信。“浙商”诚信必须由规则诚信向伦理诚信转型,建立规则诚信为基础、伦理诚信为导向、规则诚信与伦理诚信内在一致的诚信结构。

(四)“浙商”企业的诚信管理与诚信传承

企业的角色在于自觉地按照企业与社会和谐共生的蓝图,来统领自身的发展路径与经营行为,并注重企业内部的诚信管理,并推进诚信在企业间、产业内、社会上的传承传播。企业应注意诚信管理,对员工、对顾客、对合作伙伴、对政府、对社会,都要按诚信原则办事,选择与和谐共生相一致性的价值理念和思维方式。同时,企业要讲究诚信传承。企业家的诚信、员工的诚信、企业的诚信、行业的诚信、社会的诚信,按此逻辑顺序依次展开。例如,GE公司对于诚信的管理,不仅要求GE员工、下属公司或其他控股关联公司遵守,还要求非控股关联公司遵守,甚至要求第三方(顾问、代理、销售代表、经销商和独立承包商)遵守。“一旦了解代表GE的第三方未能履行遵守GE政策的承诺,必须采取包括终止合同在内的一切行动。”这就把诚信扩展到了社会上的每个环节。

中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量

关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解!

相关推荐

正北方网(呼和浩特)

2014-09-30 10:35:34