近日,教育部官方微信“微言教育”公布了《普通高等学校学生管理规定》的修订对照表,并就此向各地教育行政部门以及部属高校征求意见。在拟修订的高校学生管理规定中,首次将诚信教育写入管理规定,对失信学生可 ...

近日,教育部官方微信“微言教育”公布了《普通高等学校学生管理规定》的修订对照表,并就此向各地教育行政部门以及部属高校征求意见。在拟修订的高校学生管理规定中,首次将诚信教育写入管理规定,对失信学生可给予警告直至开除学籍等处分。(11月19日中国教育网)

对此,网上一些富有“同情心”的人表示质疑:这对于这些多数尚未出校门的孩子,处罚是否“过于残忍”了?

笔者认为,徇私舞弊之类的学术失信行为,可谓是古已有之。而在现今这个互联网发达的时代,考试作弊、论文抄袭甚至找人代考、做“抢手”等失信行为更是愈演愈烈。

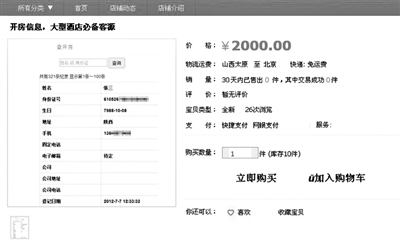

比起花费很多的心血、时间去认真调研,写出一篇论文,一些学生更乐意临时“赶工”,在网上找现成的资料,“复制”、“粘贴”完事;比起考试前勤勤恳恳地学习,一些学生觉得作弊更为“方便快捷”;比起坐在教室里听讲做笔记,一些学生更愿意泡在网吧里“打打杀杀”,上课时找人帮忙答到,考试时花钱找个“枪手”……至于考试作弊、论文抄袭被发现的后果,他们总是会抱有侥幸心理。

正是这样的侥幸心理让这些人越来越胆大妄为,如果他们得逞或败露后不受到严惩,对绝大多数认真学习和诚实考试的孩子来说,既有失公平公正,也是更大的“残忍”。还会形成不良的导向,如“处罚”不够,作弊者的侥幸得会刺激更多的人铤而走险。

如今,面对越来越多的救人反被讹,编造谎言骗眼泪、骗钱财,制造假身份骗财、骗色等行为,人们常常会感叹一声:“世风日下,道德滑坡!”个人与社会都是紧密联系的,学风与社会风气也是相互影响的。所以,和谐社会的建设需要从学校抓起,培养学生的诚信意识十分必要。

那么,为什么学校里失信现象会这么严重呢?

笔者认为是没有建立起良好的对失信行为的约束和惩治机制,导致学生常常会抱有侥幸心理。一旦增加了失信成本,消除了人们的侥幸心理,失信行为才会越来越少。2014年常州一高校曾算出"作弊成本" ,并在学校张贴“作弊成本核算”海报。海报上列举了作弊会付出的刚性成本:如“开除学籍或留校察看、拿不到学位证、失去公务员或事业单位招考资格”等,“附加成本”:心情沮丧、名誉受损、工作难找等。这种警示行为在一定程度上引导了大学生诚信考试,帮助大学生树立了诚信意识,并一度取得了学校考试"零作弊"的效果。

事实上,这些年,我们对诚信滑坡问题解决的不好,其主要原因之一就是说得狠,下手软,漏洞多,处罚不到位。现如今连校园里作弊、抄袭等失信行为都层出不穷了,如此种种,再不痛打,如何了得?