全国组织部门向干部人事档案造假“亮剑” 根据全国统一安排,目前,各级组织部门正在对干部人事档案分级、分批展开系统专项审核,各级别公务员和参公管理人员档案均将纳入审核范围,直接向干部人事档案造假乱 ...

全国组织部门向干部人事档案造假“亮剑”

根据全国统一安排,目前,各级组织部门正在对干部人事档案分级、分批展开系统专项审核,各级别公务员和参公管理人员档案均将纳入审核范围,直接向干部人事档案造假乱象“亮剑”。

记者采访发现,在档案中修改年龄、增删履历,将背景材料整体“洗白”,成为一些地方干部人事管理的“潜规则”。在中纪委公布的2014年中央巡视组两轮巡视整改情况中,巡视涉及的20个省份中15个省份的整改通报提及整治干部档案造假,其中河北处理了11名身份造假的干部。

“洗档案”科级变处级,年龄最多改小10岁

河北省委通报称,对涉及年龄、学历、党员身份造假的11名干部,其出生年月、学历、党员身份不予承认,并相应作出诫勉谈话、党内警告、行政记过、免职等处分。青海省委通报,对中组部干部监督局督查的4件涉嫌档案造假的案件全部查核完毕,对相关单位进行了通报批评,对相关管理人员给予了纪律处分。

广西壮族自治区党委通报称,对涉嫌档案造假骗官的1名处级干部进行立案调查。据知情人士说,广西通报的这名涉嫌造假干部是从外省调入的。之前,这名干部仅为副科级,通过年龄、履历造假“洗档案”后,一跃成为正处级干部调到广西任职。

干部档案是记载干部基本信息、政治思想、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料,是历史、全面地考察干部的重要依据。记者在多地采访了解到,档案造假在一些政府机关和企事业单位中几乎成“公开的秘密”。

2013年4月任太原市质量检验协会秘书长的王红英,自1991年来3次涂改出生日期,从实际的1976年3月14日最后改为1978年12月15日;轰动一时的河北石家庄“骗官书记”王亚丽,档案中除性别是真的外,姓名、年龄、履历均是假的,其档案中90多枚公章中,有三分之一以上是假的。

近年来,各地干部档案造假现象屡被曝光,被群众调侃为“年龄越填越小、工龄越填越早、学历越填越高、身份越造越假”。

湖南省一位基层干部表示,档案造假在当地并不鲜见,只要将公安户籍和人事档案部门疏通好,涂改年龄等信息并非难事。有的干部甚至能将档案涂改“年轻10岁”。

有基层干部说,当前,组织部门对领导干部的选拔任用,在年龄、学历、工作经历等多方面都有了更加明确和具体的要求,有些条件不够的干部为了“占位子”“争帽子”,即便明知有暴露和被查处的风险,却依然将“洗档案”当成火线上位的“临门一脚”。

年龄、履历乃至身份常遭“整容”

根据相关法律规定,涂改、伪造档案的,由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任;党政领导干部选拔任用工作条例中,明确把“不准涂改干部档案,或者在干部身份、年龄、工龄、党龄、学历、经历等方面弄虚作假”,列为“十不准”之一。

尽管各类法规很详尽,但在“权”与“利”面前,依旧有人想方设法找漏洞、走捷径。

——改“三龄”:年龄、工龄和党龄。2014年被中组部通报的山西运城市经济技术开发区副主任黄梅芳,其父经人介绍,进入稷山县委组织部干部档案管理室,将黄梅芳出生日期从1972年4月涂改为1975年4月,并撤换了其入团申请书,“一改年轻三岁”。

中国社会科学院政治学研究所执行研究员刘山鹰说,形形色色的档案造假中,修改年龄、工龄和党龄最为常见。干部选拔任用、领导退居二线都有具体年龄限制,很多干部为争取提拔、延长任期,往往不择手段将改小年龄,以至于出现部分干部的履历推算结果显示,读初中时就已参加工作计算工龄等怪象。

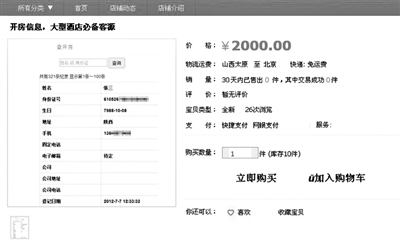

——改“两历”:履历和学历。根据中组部2014年的通报,2011年11月从广东省工商局副巡视员岗位退休的张水生,被查出任惠州市工商局人事教育科科长期间,分别找人伪造其两个儿子的学历、工作履历和档案材料,使两人以干部身份办理工作调动,其中一人调入惠州市工商局。

一些基层干部介绍,干部档案在履历和学历上造假,主要出现在跨地区调动前后。很多干部在参与跨区域干部公开选拔和任用时,为达到选拔要求的在基层或某个职级工作年限、最低学历等要求,往往突击在档案材料中,虚构增加工作经历或者提供假文凭。跨区调动中,由于是异地考察,档案审核时间和力度有限,到新单位上班后也无人知晓个人真实履历,因此很容易使“整容”后的档案“瞒天过海”。

——改“身份”:骗取干部身份。根据中组部2014年的通报,广东省梅州市技师学院副院长钟立,被查出其中专毕业后是事业编制工作人员进入政府部门,借助其父亲担任梅州市中院院长的职务便利,为其打招呼后调入五华县委某办公室,违规获得公务员身份。

专家指出,一些领导干部为帮助其子女、亲属进入公务员队伍,捧上铁饭碗,往往采取“曲线救国”的三级跳:先冒充已破产或倒闭国企员工,找关系安排以国企员工身份调入事业单位,再等待时机通过借调、交流等方式进入政府机关解决公务员编制。

针对“三龄两历一身份”造假高发乱象,此次全国性干部人事档案审核工作,明确将干部的出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份、家庭主要成员及重要社会关系等重要信息作为审核重点。

专家呼吁建立干部档案数据库开放查询

近年来,有关部门严厉查处档案造假案件,但为何总有人前赴后继?专家指出,档案管理疏松、纠错机制缺乏、造假成本低是主要原因。

——档案管理疏松。记者了解到,干部档案造假并非难事,只要疏通个别关键关节就可以轻松实现。在相当部分案例中,造假人员背后还有“高人”协助,让造假变得很顺畅。

“每个县委组织部、县人事局各有一个档案室,级别稍高的干部档案在组织部,一般干部档案在人事局,满屋子数千份干部档案其实就一人管,管好办公室不被偷就不错了。”曾在广西担任过基层县委组织部部长的一名干部说,只要疏通管档案的干部,就可以实现对档案的修改,包括删除一些敏感信息都能轻松做到。

西南政法大学教授陈步雷说,公民居民身份证是从1986年开始编制的,但电子化管理在2000年前后才实现,此前采取的是户口本与户籍卡片管理,当时要想修改或作伪较为简单。

——纠错机制缺乏。“现在缺乏对干部档案造假的纠错机制,一旦发现问题,如何启动调查程序、谁去调查、怎么调查,制度上都没有这个安排。现在查出来的档案造假问题,一般都是举报引起社会舆论或者领导重视了,才会进入调查,而这些调查都没有固定程序,随意性较大。”一位基层组织部门的领导说。

——造假成本畸低。有专家认为,干部档案造假泛滥一个重要原因是违规成本太低。造假问题一旦被发现,几乎都是党纪处理,更轻的则可能仅仅是政治前途暂时遇阻。

据相关通报,年龄造假的黄梅芳仅受到党内严重警告处分,对其进行诫勉谈话;对违规获取公务员身份的钟立,处分则是免去副院长职务,按事业编制试用期内工作人员安排。即便是著名的造假骗官干部王亚丽,也是因为职务侵占、行贿才被判刑。

专家建议,应建立干部档案数据库并全国联网,即使干部异地交流也能实现查询。改变人事档案的“黑箱”化管理模式,扩大干部基本信息的公开化,为社会监督创造条件。同时加强对造假行为的处罚力度。

“潜规则”岂能“潜进”干部人事档案中?

党的群众路线教育实践活动对各级党员干部进行彻底清查,坚决抵制腐败之风的盛行。在中纪委公布的2014年中央巡视组两轮巡视整改情况中,巡视涉及的20个省份中15个省份的整改通报提及整治干部档案造假,其中河北处理了11名身份造假的干部。在档案中修改年龄、增删履历,将背景材料整体“洗白”,成为一些地方干部人事管理的“潜规则”。

据知情人士说,广西通报的涉嫌造假干部是从外省调入的。之前,这名干部仅为副科级,通过年龄、履历造假“洗档案”后,一跃成为正处级干部调到广西任职。2013年4月任太原市质量检验协会秘书长的王红英,自1991年来3次涂改出生日期,从实际的1976年3月14日最后改为1978年12月15日;轰动一时的河北石家庄“骗官书记”王亚丽,档案中除性别是真的外,姓名、年龄、履历均是假的,其档案中90多枚公章中,有三分之一以上是假的。如此违背诚信道德的不良行为,怎能姑息纵容,必须严惩不贷才能警戒后人。

我们都知道,干部档案是记载干部基本信息、政治思想、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料,是历史、全面地考察干部的重要依据。但是,档案造假在一些政府机关和企事业单位中几乎成“公开的秘密”。近年来,各地干部档案造假现象屡被曝光,被群众调侃为“年龄越填越小、工龄越填越早、学历越填越高、身份越造越假”。这让人民群众对我们的党员干部失去了信心。

“潜规则”这个字眼我们经常在娱乐新闻中看到,某某明星被“潜规则”上位。娱乐世界是复杂的地方,“潜规则”可以说在情理之中。但是,在党政机关这个关系群众切身利益的重要地方,岂能让“潜规则”“潜进”干部人事档案中,扰乱了党内清正廉洁的风气?所以,笔者认为,针对人事档案造假的干部我们必须要严惩。

据悉,河北省委通报,对涉及年龄、学历、党员身份造假的11名干部,其出生年月、学历、党员身份不予承认,并相应作出诫勉谈话、党内警告、行政记过、免职等处分。青海省委通报,对中组部干部监督局督查的4件涉嫌档案造假的案件全部查核完毕,对相关单位进行了批评,对相关管理人员给予了处分。广西壮族自治区党委通报称,对涉嫌档案造假骗官的1名处级干部进行立案调查。

我们应该为相关政府的这种行为点赞,严惩党内不正之风,才是真正意义上的反腐倡廉,创立更加积极、昂扬向上的党员干部队伍,更好的为人民服务。

干部为“洗白”档案造假 弄巧成拙白洗了

干部档案是记载干部基本信息、政治思想、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料,是历史、全面地考察干部的重要依据。然而这样的干部档案却是成为了不少干部“洗白”自己的一个利器,因为现如今档案造假在一些政府机关和企事业单位中几乎成“公开的秘密”,这样的一份“公开秘密”不知道把多少的干部给送上了“断头台”。但是屡禁不止的当下,仍然是给我国不少地方的人事调动和干部提拔造成了很大的困扰。

根据相关法律规定,涂改、伪造档案的,由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任;党政领导干部选拔任用工作条例中,明确把“不准涂改干部档案,或者在干部身份、年龄、工龄、党龄、学历、经历等方面弄虚作假”,列为“十不准”之一。然而这样的不准确不足以让干部引起高度的重视,反而是把这样的不准给演变成了一种“潜规则”。甚至有基层干部说,当前组织部门对领导干部的选拔任用,在年龄、学历、工作经历等多方面都有了更加明确和具体的要求,有些条件不够的干部为了“占位子”“争帽子”,即便明知有暴露和被查处的风险,却依然将“洗档案”当成火线上位的“临门一脚”。

这些是党员干部的可悲,也是群众们的可悲。在档案中修改年龄、增删履历,将背景材料整体“洗白”,在中纪委公布的2014年中央巡视组两轮巡视整改情况中,巡视涉及的20个省份中15个省份的整改通报提及整治干部档案造假,其中河北处理了11名身份造假的干部。

为何干部要如此的痴迷在自己的档案篡改中呢?难道过往的自己是如此的不堪吗?为了金钱和权力如此的迷恋自己的步步高升,这样的干部即便是让你把自己给“洗白”了,那在不少人看来也是“白洗”了。因为你的内心的肮脏,是用这个白纸黑字是无法来磨灭的,只有真正的敢于坦荡的面对自己的内心,这样的干部才是纯净无暇的。

【启示与思考】

保证干部人事档案真实、准确,是公平选人用人的基本底线。但近年来,少数干部自身条件不够,却靠档案造假来凑,档案造假的背后无不暗藏着利益输送、用人腐败。干部人事档案造假问题屡禁不止,抹黑的是党员干部的诚信形象,损害的是选人用人的公信力。若任由档案造假肆意蔓延、前“腐”后继,就会很难做到公平公正选拔任用干部,导致组织部门考察不准、用人不当,选不准、用不好干部的恶性循环。

干部档案造假是严重失信的行为,于私于公毫无益处。对自身而言,倘若不敢承认自己的过去,如何面对未来,有所担当?对人民而言,干部为一己之私顶风违纪,何谈服务群众,为民谋利?因此,他们处心积虑给档案“整容”,将背景“洗白”,实乃金玉其外,败絮其中。

档案是干部的一份诚信名片,不容亵渎。每位干部都是权力的执行者,干部的选拔任用涉及到各方面政策的落实。干部一旦失信,就会损害群众利益,损害政府形象。唯有勤勉尽责,才能获得组织认可,群众点赞。党员干部成长提拔没有捷径可走,路遥知马力日久见人心,没有真才实学,仅靠弄虚作假,只能贪得一时之利。

干部档案造假非一人之力可为,加强档案审核力度,可以堵住漏洞,防止用人失误。此外,还要完善监管体系。不仅公安、人事部门要谨慎用权,各个单位都应形成制度约束,每位党员干部都有义务维护好这份诚信档案,让篡改档案这种“公开的秘密”在阳关机制下彻底曝光、消失。

通过坚持常抓不懈、不停不松,实现对干部人事档案的常态、长效管理,才是杜绝干部人事档案造假的长效之法。整治干部人事档案造假既要动真格,又要求长效,通过持续保持干部档案造假现象的高压态势,才能不让选贤任能的“硬杠杠”成为空摆设。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆