审计表明,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元。对地方债务规模激增后果的担心与日俱增。 从静态偿付能力角度看,这个规模的债务是“总体可控、局部危险”,风险集中在中西部、集中在基层、尤

审计表明,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元。对地方债务规模激增后果的担心与日俱增。

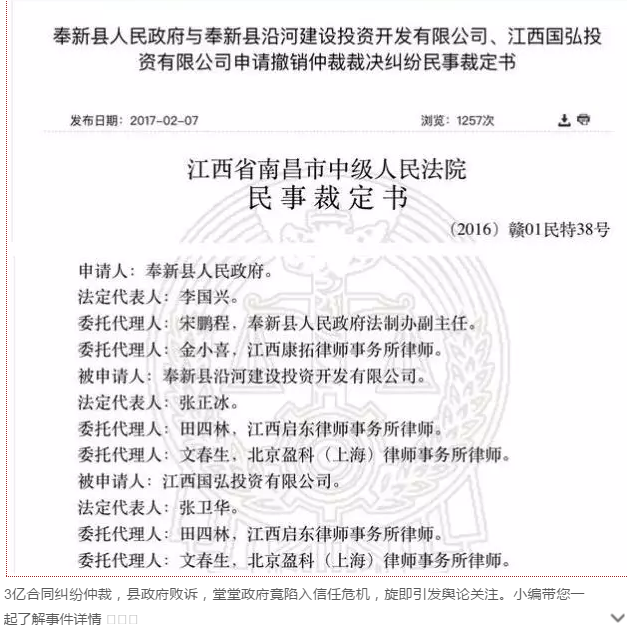

从静态偿付能力角度看,这个规模的债务是“总体可控、局部危险”,风险集中在中西部、集中在基层、尤其集中在县乡两级财政;从对宏观经济增长的威胁来看,风险集中在银行和银行的传导机制上,集中体现为银行潜在坏账的清理成本上,这个清理成本可能高达数万亿元人民币。

更深一步来看,债务数字的增长,反映了地方政府的财政汲取能力已近极限,也就是说运行了十七年的“权力动员资源”的模式恐怕已经接近它的尽头了。

从宏观上来看、从明面效果上看,分税制改革大大强化了中央的财政能力;从微观上看、从深层机理上看,却是高度激活了地方政府的“以权力动员资源”的机制。分税制改革后,中央政府获得了全部财政收入的40%-50%,近年来更是突破了50%;仅仅负担了总支出的25%。反观地方政府,它在总收入盘子中只分到了不到一半的份额,却要承担75%的支出成本——— 这个经常性“缺口”就构成了地方政府建立和依赖“以权力动员资源”机制的重大的激励。

进一步地,这个“以权力动员资源”的范围和效率还为地方官员的晋升锦标赛机制所加强和放大———在规定时间内,尽可能地动员资源,力求形成超过同侪的政绩。

客观地看,这个“以权力动员资源”和“资源动员能力锦标赛”在相当长的一段时间其净效果是积极的,起到了增加公共设施、改善投资环境、积极推动地方经济增长、提高民生福利的作用。经过十多年的运行,这个“资源动员”和“资源动员能力锦标赛”正在逐渐接近它的潜力边际,甚至已经出现了得不偿失的情形,并且这个机制常年运行所积累的副作用也在逐渐显现。

原因在于,这个“资源动员”和“资源动员能力”是“方向向下”的,意味着财政资源的汲取是“眼光向下”的、财政资源的流动方向是“自下而上”的、并且本级财政的收入流必须是持续增长的。

这个资源动员集中体现为两种方式,一是扩大税内收入,主要表现为高速持续的固定资产投资;二是扩大非税收入,主要手段是售卖土地。当这两宗收入还不足以弥补地方政府的财政赤字的时候,债务就成为补充的手段;当这些债务浮出水面时,意味着债务已经成为常规的主导性手段。

“向下动员”机制运转的初期,不仅蛋糕做大了,并且蛋糕做大的收益在中央、官员、企业和底层民众之间的分配是基本均衡的,相关利益群体的净收益是同向增长的,呈现的是多赢的格局。这个机制运转到今天,做大蛋糕的收益分配格局已经出现了根本性的变化。一是某些利益群体尤其是底层民众群体占到的分配比例在萎缩,出现了相对贫困的现象,官员所得与民众所得的博弈,已经从双赢博弈的一端向零和博弈的一端大幅移动了。可以用两句话概括这个“向下动员机制”不可持续的风险所在:“动员的成本越来越多地在由穷人买单;动员不足的成本越来越多地在由中央买单”。

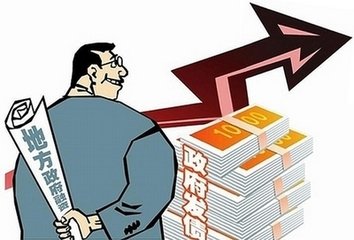

那么,出路在哪里?简洁地说,“发债”———向资本市场发行地方公债。

这个“发债”,看似是技术方法的安排(减少向银行系统的透支,增加向资本市场的借贷),实则是竞争规则的变动(从向下动员资源、向上透支中央,到向债券市场保证信用);貌似是对存量风险的消解(化解高额的银行欠账和其他或有债务),实则是对增量能力的扩张(一旦建立起有效的债券市场信用,债券工具就会成为地方政府未来融资可持续的来源);从资源流向角度看,“动员”是从相对的穷人手里榨取资源,“发债”则是从相对的富人手里融得资源。

“地方公债”市场的形成,也将深刻作用和变革地方政府及其官员的行为:在原有的行政化的动员能力竞争之外,引入了市场化发债能力的竞争;并进而将体制内的权责不对称的上下透支型竞争,变换成市场化的权责相符的信用审慎型竞争。

随着地方公债市场的发展和深化,地方政府及其官员的行为更多地向市场信用约束下的竞争靠拢,带来更多的透明、更多的规范和更多符合市场的行为——— 这,扩大了法治的运行范围、深化了法治的基础、并进而提升了法治的效用。

随着法治的深化和进步,和资金使用效率由市场配置,现有的各地市场分割的情形就会趋于松解———一个统一的国内市场将是下一波增长的强劲动力。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆