申办信用卡失败的宋先生,其个人信息资料却被银行以“申请表归银行保留”为由拒绝退还。在上海市黄浦区消费者权益保护委员会的帮助下,几经周折,宋先生终于讨回了自己的个人资料。 但让消保委工作人员感慨的是,早在2

申办信用卡失败的宋先生,其个人信息资料却被银行以“申请表归银行保留”为由拒绝退还。在上海市黄浦区消费者权益保护委员会的帮助下,几经周折,宋先生终于讨回了自己的个人资料。

但让消保委工作人员感慨的是,早在2002年,上海就已将“保护消费者个人信息资料”纳入地方消费者权益保护条例,可在实际操作中,像宋先生那样主动维权并成功的案例可谓寥寥无几。一面是随意侵犯消费者个人信息的现象层出不穷,一面是现成的法规条文无法充分发挥作用,其原因究竟何在?

申请信用卡遭拒,个人信息被“霸占”

目前,各大银行拓展信用卡业务的热情高涨。地铁站、商业街、居民社区,甚至大学校园里都能看到推广、办理信用卡的摊位,主动招揽客户。

消费者宋先生就是在业务人员的大力推荐下,决定申办一张普通信用卡。他根据申请表的要求,将自己的个人信息逐一填写。由于没有随身携带相关的证件资料,次日,宋先生把身份证等证件资料的复印件寄往发卡银行。

几天后,宋先生接到通知,因为“总体评分不够”,其申办信用卡的请求被银行拒绝,但宋先生提供的一整套个人信息资料却没有退还。

“信用卡没办成,个人信息却被银行拿走了,如果泄露了怎么办?”宋先生几次交涉未果,于是向消费者权益保护组织求助。

“申办信用卡时,银行往往要求消费者提供一系列个人信息资料,包括家庭地址、工作单位、联系电话、收入情况等,非常详细。”上海市黄浦区消保委秘书长章增保说,银行方面声称,合同上注明“申请表及附属文件由银行信用卡中心保留”,所以即使申办不成功,个人信息资料也不能退。“这种单方面设定的条款,难免有‘霸王’之嫌!”

最后,经过多次协商,银行方面终于答应将个人信息资料退还给宋先生。尽管如此,消费者仍然心有余悸,银行会不会保留了个人信息资料副本?谁来监督银行不擅自使用消费者的个人信息?

个人信息受侵犯,消费者为何多“沉默”

“为保护个人信息而积极维权的案例,我们接触到的非常少。”章增保告诉记者,其实早在2002年《上海市消费者权益保护条例》修订时,就把保护消费者个人信息的内容加入其中。

这部《条例》明确规定,经营者提供商品或服务时,不得要求消费者提供与消费无关的个人信息;同时,未经消费者本人同意,经营者不得以任何理由将消费者的个人信息向第三人披露。

近年来,消费者的个人信息资料已成为经营者开发产品、拓展市场必须掌握的内容。部分经营者甚至将出售消费者的个人信息资料,作为营利的手段。

解放日报社会调查中心9月份公布的一项调查结果显示,在350位受访者中,九成左右接到过完全陌生的推销电话或宣传资料,对方却能够准确地掌握受访者的姓名、电话、住址等个人信息。

不久前,消费者张晶突然接到一家保险公司的电话,对方声称与某银行联合推出优惠活动,可为持卡人办理医疗保险。张小姐没有确认购买保险,也没有签过保险合同,但她却发现,保险公司竟擅自从她的银行信用卡账户中扣除了保费。

采访中,不少消费者表示自己都遇到过类似“电话推销”的情况。从来没跟保险公司打过交道,但他们对消费者的个人信息几乎了如指掌。对此,许多消费者颇感忧虑。根据解放日报社会调查中心的调查,有近三成的受访者表示担心自己会遭遇诈骗,超过15%的受访者感到自己好像被人监视了。仅有7%左右的受访者对于个人信息的泄漏持“无所谓”的态度。

但与此形成鲜明对比的是,近八成的受访者认为自己惟一能做的,只是拒绝那些骚扰者。只有2.9%的受访者表示会追问那些人“如何得到我的个人信息”,但追问的结果常常是没有结果。

“在电话里质问他们,对方总是支支吾吾、避重就轻。想要投诉他们,提供证据又是一件麻烦事。”消费者林莉莉无奈地说。

如何保卫我的个人信息

专家指出,如今与消费者生活密切相关的诸多领域,如培训注册、酒店入住、住院登记等都需要填写个人信息,其中任何一个环节的信息泄露,都会让消费者惹上麻烦。

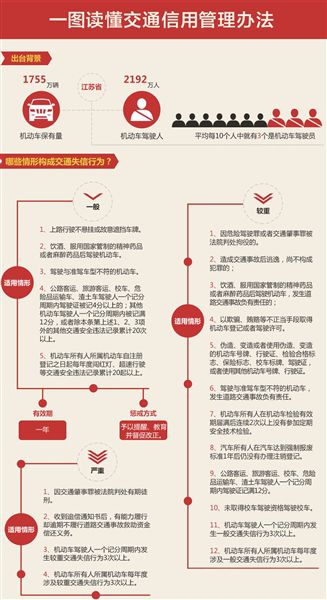

华东政法学院经济法学院院长吴弘教授表示,目前,我国已经出台了保护个人信息安全的相关法律法规,如《宪法》《民法》《消费者权益保护法》以及电子商务方面的法规,都对个人隐私、个人信息的保护作出了相关规定。但是,消费者的个人信息仍然频遭泄露,其原因是执行和监管环节存在严重缺失。

以上海为例,尽管消费者权益保护条例中规定,经营者不得索取与消费无关的个人信息,或向第三人披露消费者的个人信息。从操作层面看,相关规定仍过于笼统。“哪些是商家必须掌握的消费者个人信息?没有具体规定,也很难给出具体规定。另一方面,手机号码、通讯地址等属于商家必须掌握的信息,然而往往就是这些信息的泄露,侵犯了消费者的个人信息安全。”

上海君鼎律师事务所律师梅全生认为,目前,相关法律法规还比较“粗”,预防消费者个人信息资料未经许可被披露还比较困难。此外,一旦消费者的个人信息受到侵害、付诸诉讼,举证难度太大,消费者很难胜诉。“现在有太多场合需要填写个人信息,消费者很难证明,究竟是哪一家泄露了自己的个人信息。”

专家建议,消费者应当有自我保护意识。对于个人信息资料,能不填的尽量不填;填写个人信息后要保留相关申请表作为证据;有时,甚至可以故意填错一些无关紧要的信息,如果正确的信息和错误的信息同时被泄露,可成为证明商家泄露个人信息的有效证据。

此外,相关部门应加大法律法规的宣传力度,提醒商家,未经许可披露消费者信息属于违规行为,有可能要承担法律责任。 来源:《经济参考报》 信用中国 编辑:王运连

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆