尽管有“史上最严环保法”震慑,但记者在基层调研发现,受利益驱使,企业环保数据造假的行为仍旧屡禁不止。不断涌现出来的环保数据造假使数据失真,进而影响环保治理决策,长此以往终究危及环境。相关专家建议, ...

尽管有“史上最严环保法”震慑,但记者在基层调研发现,受利益驱使,企业环保数据造假的行为仍旧屡禁不止。不断涌现出来的环保数据造假使数据失真,进而影响环保治理决策,长此以往终究危及环境。相关专家建议,对这类行为要保持“零容忍”的态度,坚决通过建立失信企业“黑名单”,整治数据造假产业链等手段多管齐下,形成整治合力,真正让环保违法者无处遁形。(新华网 )

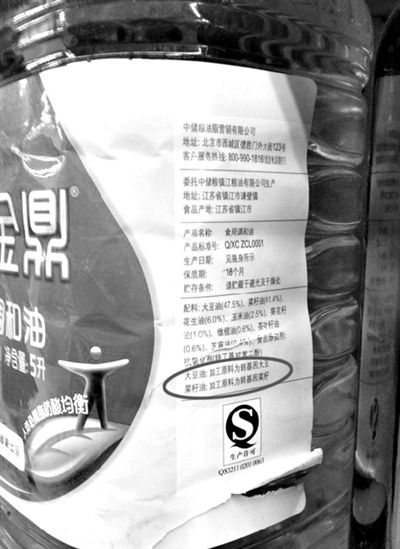

在“两高司法解释”、“最严环保法”实施的高压态势下,环保“按日计罚”、移送公安机关行政拘留、追究刑事责任的案件不断增加,但环保数据造假仍屡禁不止。一方面,违法成本低而侥幸获利高,企业花费低至几十元造假的成本,就可以节省几十万元的环境处理成本。万一被查处了,罚款也高低不一,就算是定格处罚100万,对于企业长期造假节省的治理成本和骗取的国家补助资金而言也就九牛一毛。另一方面,拘留、追究刑事责任等处罚未触及违法企业要害,在这类案件中,企业往往找“替罪羊”,让实际的操作人员顶罪,而真正的幕后指使却很难受到处罚。

列入“严重失信主体‘黑名单’”才能对造假企业形成更有力的打击。对数据造假环境违法企业实行黑名单制度,进入征信系统。让造假企业贷款无门、上市无望、更不可能获取政府补贴,甚至企业法人乘坐飞机、住酒店时都会受到限制。这样才能真正让其有切肤之痛,起到惩罚的效用,倒逼失信主体主动修复信用,纠正失信行为,最终形成让守信者受益、失信者受限的社会氛围。同时,还应将篡改、伪造监测数据或出具虚假监测报告的社会环境监测机构以及从事环境监测设备生产、销售、运维的厂商一并列入“严重失信主体‘黑名单’”,及时公开披露相关信息,让弄虚作假者“一处失信、处处受限”。

“黑名单”惩治造假企业任重而道远,政府与银行联网对接需进一步加强,环境违法行为查处公开公示范围需要进一步扩大,同时在公开方式多样化、公众查询便捷化等方面下功夫。只有体制、机制各方面都更加完善,对造假企业才能形成“一万点暴击伤害”。