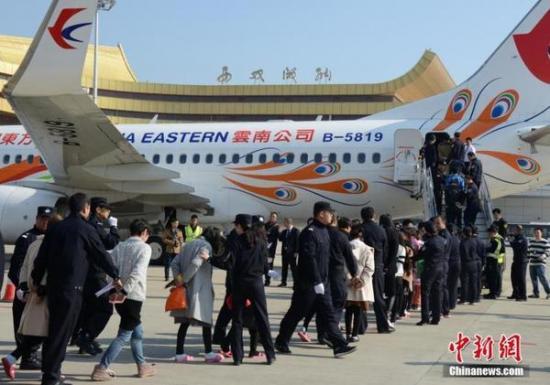

为进一步规范旅客文明乘机、文明旅游,中国民航局日前与国家旅游局就共同加强文明旅游工作、治理旅游不文明行为、维护航空运输和旅游秩序等问题达成共识,两部门将联手整治不文明乘机和不文明旅游行为。民航局将 ...

为进一步规范旅客文明乘机、文明旅游,中国民航局日前与国家旅游局就共同加强文明旅游工作、治理旅游不文明行为、维护航空运输和旅游秩序等问题达成共识,两部门将联手整治不文明乘机和不文明旅游行为。民航局将积极研究对航班上不文明“任性”乘客的惩处措施,考虑将这些乘客纳入信用不良记录。

中国民航局此前印发的《加强民航法治建设若干意见》强调,健全纠纷预防机制,要依法规范航空运输安全“旅客黑名单”制度,列入“旅客黑名单”的事项原因、条件认证和办理程序要加以明确。

所谓“旅客黑名单”,其实只是一种形象的说法,它的含义是航空承运人拒绝为某些顾客提供服务。或许民航部门出台“旅客黑名单”制度主要是希望对任性的旅客起警示作用。但这项制度也引发了一些网友的质疑:航空公司作为公共运输企业,法律对其承载旅客的义务有强制性要求,即便旅客存有过激行为,航空公司也不能拒载。也就是说,这项制度在法律上还缺乏一定依据。由于权力边界存在模糊地带,对于上了“黑名单”的旅客,将来在旅途中会遇到什么限制,并没有明确的规定。对于乘机出门旅客,相关企业有没有资格因为其“榜上有名”而将其拒之机外,这似乎也缺少法律依据。

同样,虽然旅游法第十三条规定:旅游者在旅游活动中应当遵守社会公共秩序和社会公德,尊重当地的风俗习惯、文化传统和宗教信仰,爱护旅游资源,保护生态环境,遵守旅游文明行为规范。但旅游者的不文明行为可能承担的“法律责任”方面,旅游法并没有明确条文。

其实,所谓的“黑名单”并不是只在民航业和旅游业有,其他行业如银行、电力等也有自己的“黑名单”,比如银行会对个人信用设置“逾期还贷记录”,做出“良好”或“不良”的评判,银行会将有过贷款不良记录的消费者列入“黑名单”,使其无法再从银行中贷款。可见黑名单制度只是一种经营者保护自己的手段。

有人认为,航空公司根据自己的喜好来设置“黑名单”,从而使自己有更大的选择权,这种看法是有失偏颇的。航空公司在设置“黑名单”时应设置合法、合理的条件,例如强占航空器、冲击停机坪、殴打工作人员等行为可以列入黑名单。现在民航局的正式发文,让航空“黑名单”的建立进入了实质性阶段,这对优化民航运输秩序,提升航空运营安全无疑是个好消息。

随着出境游客的增加,国内旅客占机、罢乘等不良现象已经带到了国外,严重地损害了国家形象。因此民航业设置“旅客黑名单”这一举措,只要未违反合同法相关规定,理应得到行业的认可和社会公众的接受。值得注意的是,黑名单的设置不可以随意而为,在设置条件上要注意以下几点:一方面,由于民航“旅客黑名单”涉及旅客的姓名、单位、联系方式等属于个人隐私的信息,因此航空公司只能在其内部设立旅客“黑名单”,并置于订座系统中,使销售人员无法为其定座即可,不能对外公布。否则,即是对旅客隐私权的侵犯。同时,当某位旅客被列入“黑名单”时,航空公司也要将这一事实告知该旅客,这是基于保护旅客知情权的考虑。另一方面,民航“旅客黑名单”的设置条件应该遵循合法、遵守安全、维护社会公共利益等原则设立,不能任意扩大“旅客黑名单”的范围。此外,设置的条件要界定清晰,不能出现含义模糊的情况。“旅客黑名单”如何建立、建立之后应该由谁鉴定和取消,都应该慎重考虑。

应该说,设置“旅客黑名单”的目的并不是为了拒绝旅客,而是使旅客不做黑名单禁止的事项,只有让广大旅客了解什么是可以做的,什么是禁止做的,才能最大限度减少旅客违法行为。