近日,习近平总书记在深改小组会上强调,要加强诉讼诚信建设,加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度,依法维护正常立案秩序。(4月2日 人民网) 作为国家法律的执行者、公平正义的守护者,人民法 ...

近日,习近平总书记在深改小组会上强调,要加强诉讼诚信建设,加大对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉行为的惩治力度,依法维护正常立案秩序。(4月2日 人民网)

作为国家法律的执行者、公平正义的守护者,人民法院必须成为社会诚信的示范者。同时,司法机关的职责行为,任何时候都会深刻地影响社会诚信建设。因此,在深化改革的大趋势下,人民法院要以“信”为根本,加强诉讼诚信建设,引导社会诚信建设。

俗话说:诚信是立身之本、立邦之柱。诚实信用原则,作为民法中的“帝王条款”,也是所有法律体系中十分重要的原则。诚实信用原则的宗旨,是为了维护某一种秩序,这种秩序是建立在一定道德基础上的。诚信是一个社会道德规范的核心,在一个不讲诚信、投机成风的社会里,法律规定的再细致也是徒劳的。这因为法律不可能细致到对现在已经出现,将来可能发生的所有的情况做出规范。所以,诚实信用是一个人必须遵守的原则,社会诚信也是影响诚信诉讼的重要因素。

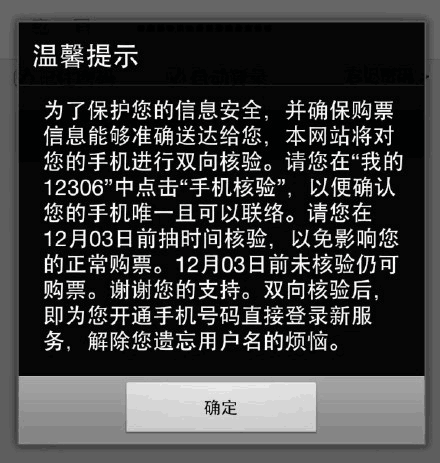

对诉讼参与人而言,要做到诚信诉讼。就近年来的一些诉讼案件分析,一些当事人隐瞒真相、伪造合同、虚假陈述,一些证人作伪证,少数律师教唆当事人欺诈,某些鉴定人、勘验人、评估人违反执业规程,故意提供虚假信息、资料,出具虚假验资、评估、审计报告等,诱使法院作出错误裁判,严重违背诚信诉讼义务。因此,笔者认为建立针对当事人的禁止恶意诉讼、禁止滥用诉权、禁止妨碍他人等禁止性规则;以及证人诚实作证、律师诚信代理、鉴定人诚信鉴定等行为规范,确保诉讼参与人诚信诉讼是非常必要的。

对法官而言,要做到诚信司法。在司法实践中,个别法官抛弃社会主义法治理念,弃最高法院制定的《法官职业道德基本准则》等文件要求于不顾,视公正、廉洁、为民的司法核心价值观如烟尘,在司法行为上做些“小动作”,让司法作风完全被“个人作风”所侵蚀,不规范、不文明、不诚信的司法行为在他们看来就成为“理所当然”。这些问题让司法公信力完全成为了负值。所以,要加强和创新审判管理,健全监督管理制度,规范法官自由裁量权,统一执法尺度,以公信促诚信;不断推进司法公开,拓宽民众了解和参与司法的深度和广度,以公开促诚信。

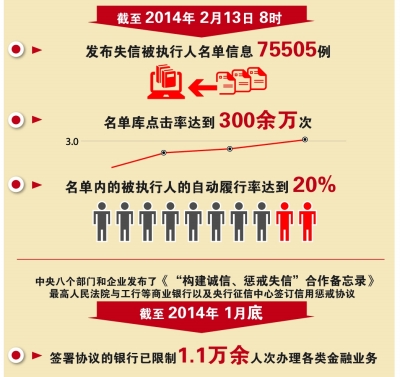

对社会而言,诚信诉讼有助于促进社会诚信。在十八届四中全会提出全面推进“依法治国”时,社会就将目光更多的转向了与“法”有关的方方面面。在这样的社会环境里,人民法院作为法律的执行者和公平正义的捍卫者,就应通过依法办理诉讼案件,对守信行为予以肯定,对失信行为予以否定,构成犯罪的,应予以严厉打击。同时充分发挥执行联动机制和执行威慑机制作用,让“老赖”逃无可逃,最终自动守信。另外,人民法院还应充分发挥司法的规则之治功能,在执法司法活动中,注意把法律评价与诚信道德评价有机结合起来,通过司法惩戒失信行为,引导公众对社会诚信的预期和对诚信价值的评判,真正使执法司法过程成为彰显诚信价值、体现社会公义的过程。

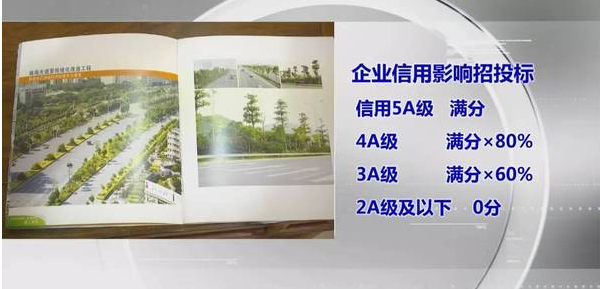

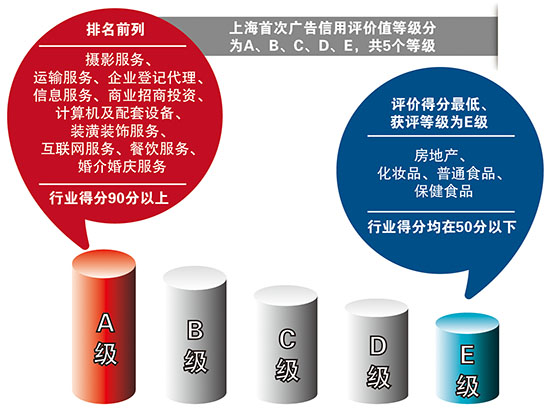

随着社会观念不断的进步以及人们对权益保护认识的不断深入,诚实信用原则因其独特的道德性和法律性的融合必定能在民事诉讼法领域发挥独特的作用。因此,我们要未雨绸缪,通过完善社会诚信法律体系、加强诚信教育和伦理建设、建立信用体系基本框架、建立对失信行为的惩戒体系等手段以诚信诉讼引导社会诚信,同时,让社会诚信为诚信诉讼出力。