十八届四中全会通过的《决定》明确指出,要加强社会诚信建设,健全公民和组织守法信用记录,完善守法诚信褒奖机制和违法失信行为惩戒机制。这对于构建和谐社会,推进依法治国,具有重要的现实意义和深远的历史意 ...

十八届四中全会通过的《决定》明确指出,要加强社会诚信建设,健全公民和组织守法信用记录,完善守法诚信褒奖机制和违法失信行为惩戒机制。这对于构建和谐社会,推进依法治国,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

诚信是人类一切社会活动的基础,具有鲜明的文化特征。诚信的本质是社会成员在面对复杂的社会不确定时,体现出的对社会成员及社会制度的稳定预期和依赖。诚信是和谐社会的内在要求,也是法治国家建设的重要社会基础。社会秩序的形成、社会合作的推进以及社会风险的化解,都与诚信有着十分密切的关系。

诚信首先是社会秩序的根本。社会秩序的重要性,首先是基于生活在其中的人们对安全和稳定的需要。其次,诚信是社会生活的基本事实,具有维护社会秩序的一般功能,诚信的枯竭将引发社会秩序的混乱。诚信也是社会合作的动力。合作是人类社会普遍存在的现象,是不同个体或团体之间自觉地采取相互配合的方式,以实现其目的的行为。社会作为群体生活的场域,是从合作开始的。诚信还是理性交换的基础,促进了社会交往的有效性,诚信的缺位将导致社会合作的停滞。诚信又是化解风险的保障。随着生活范围的扩大,风险成为人类社会的普遍特征,呈现出人为化、常态化的趋势,不仅对现代制度和技术的合法性与有效性提出了挑战,而且渗透到个人生活之中,转化为生活风险。诚信可以降低不确定性和多样性,防范外部风险和人为风险,它的缺失将加剧社会风险的蔓延。

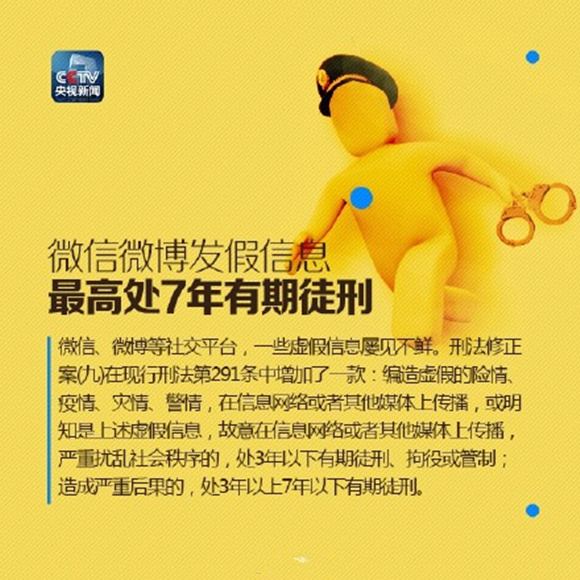

诚信建设的途径主要表现为信用体系的不断细化与健全,实际上就是通过把与诚信建设有关的社会文化、制度、工具等资源有机地整合起来,并通过教育、鼓励和惩罚等多种手段,引导和规范社会成员的价值取向,使人们自觉地选择诚信,从而维护正常的社会秩序。构建社会信用体系可以通过信用信息传导系统的运转,将社会各类主体的信用状况予以采集、加工、评级、披露、奖惩等,进而形成完备的信用记录。

改革开放30多年来,我国现代化建设取得了举世瞩目的成就。但是,并没有自发地带来与之相适应的一套信用体系。在发达国家,人们把信用视同自己的生命。个人重要的经济活动,企业的生产经营,甚至政治选举,都要查询和核实信用记录。因此,在家庭、学校和社会的教育和舆论中,都十分重视“诚信”的品质教育,这无疑对我们具有积极的启示意义。

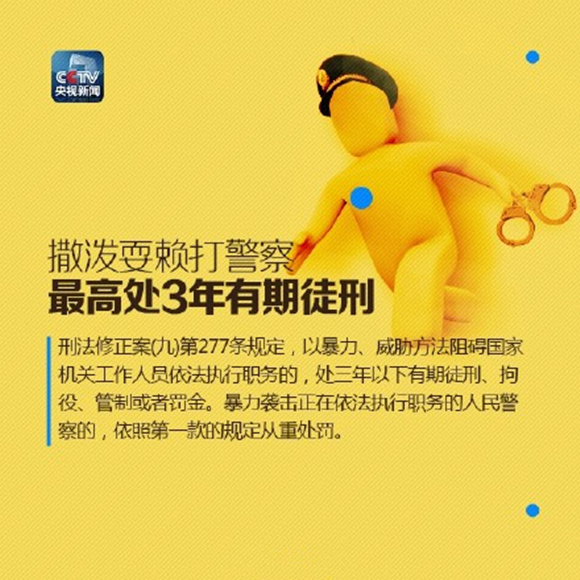

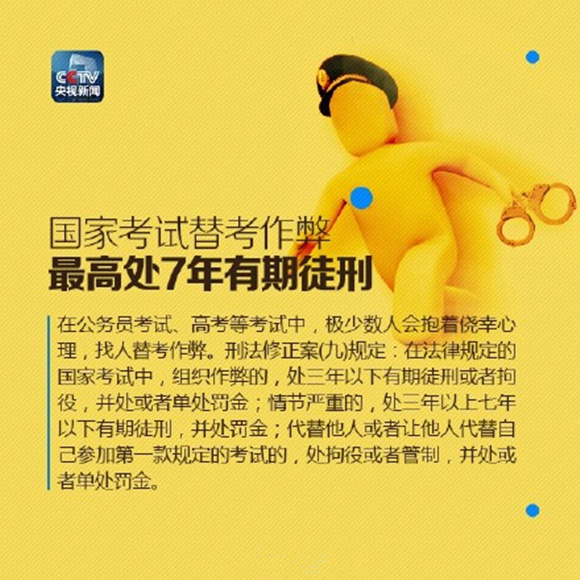

社会信用体系的运行机制是保障诚信的制度基础。其中,守信激励和失信惩戒机制直接作用于各个社会主体信用行为,是社会信用体系运行的核心机制。守信激励机制是对守信的个人或组织进行经济性的鼓励,是一种建立在法律基础上的奖励机制。对守信行为有必要予以褒奖,因为利益是引导人之行为符合道德规范的有效途径。守信激励机制必须具有长效性,只有这样才能达到鼓励守信的效果。失信惩罚机制会对失信的个人或组织进行经济性的打击,是一种建立在法律基础上的惩罚机制。政府要按市场规律启动失信惩罚机制,根据要达到的效果,解决好惩罚的方式、执法的措施、处罚的尺度。失信惩罚机制必须具备可操作性,只有这样才能达到预防失信的效果。

诚信是和谐社会的内在要求,而法治国家的建设必然离不开和谐稳定的社会。倡导诚信与法治国家建设相辅相成。当前,我们应该以此为契机,深入学习贯彻十八届四中全会精神,切实加强社会诚信建设,构建社会信用体系,全面推进依法治国,真正使尊法守法成为全体人民的共同追求和自觉行动。