良好的社会诚信是经济健康发展的前提,更是一个社会和谐稳定的必要规范。当前,在社会转型时期,一些领域道德失范、诚信缺失的现象愈演愈烈。党的十八大报告明确提出要加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公 ...

良好的社会诚信是经济健康发展的前提,更是一个社会和谐稳定的必要规范。当前,在社会转型时期,一些领域道德失范、诚信缺失的现象愈演愈烈。党的十八大报告明确提出要加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设。笔者以为,应高度重视法治建设在社会诚信建设中的积极作用,从立法、司法、执法、普法等各个环节、各个层面推动社会诚信建设。

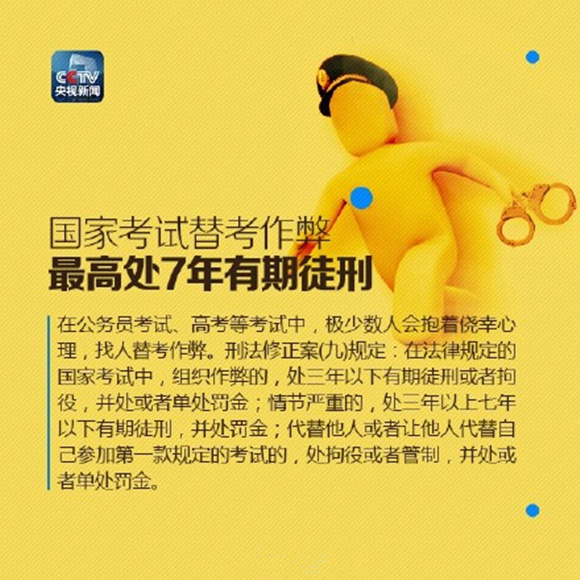

第一,加强立法过程中的诚信建设,构建社会诚信法律规范体系。防范和治理失信,仅仅靠道德规范是不够的,还必须建立起一整套对社会公民和市场主体相互关系进行管理的法律、法规、制度、准则,把社会诚信纳入法制的轨道,形成有法可依、违法必究、执法必严的法制环境,维护和培育良好的市场信用秩序。要结合我国实际尽快颁布制订有关规范诚信管理方面的法律法规,在立法过程中,不仅应关注立法的数量,更应关注立法的质量,着力增强立法的科学性和有效性,做到审慎立法,使法律规范充分反映社会诚信建设的特点和规律,有助于更好地推进社会诚信建设。要建立和完善失信惩戒机制,加大对失信的惩处力度,在社会诚信立法过程中,不能只设定义务行为规范,更要设定违反义务应当承担的法律责任,真正震慑失信行为人,从而保障法律执行的效果。

第二,加强司法过程中的诚信建设,提升司法公信力。近年来普遍出现的法院裁判“执行难”、审判久拖不决等现象,严重削弱了司法权威。司法是社会公平正义的最后一道防线,也是保障社会诚信的重要手段。以法治建设推进社会诚信建设,一方面应加强司法机关自身诚信建设,加强司法机关队伍建设,弱化司法审判地方化、行政化的负面影响,恪守司法公正,提升公信力,树立司法权威;另一方面应注重发挥司法活动对社会诚信的引导作用,通过司法活动引领诚实守信的良好社会风尚。彭宇案之所以造成极大的负面影响,甚至被认为是道德滑坡的标志性事件,原因之一是大众对判决书的片面解读,由于舆论的放大效应,判决书最终被认为是对不良风气的默认,这其中固然有大众的苛求成分,但也从一个侧面说明司法机关的司法活动对社会风气的导向作用之大。因此,在法律规定不到位的情况下,司法机关可以结合社会诚信的道德标准裁判,坚持能动司法,弥补成文法的不足,保障社会诚信建设。

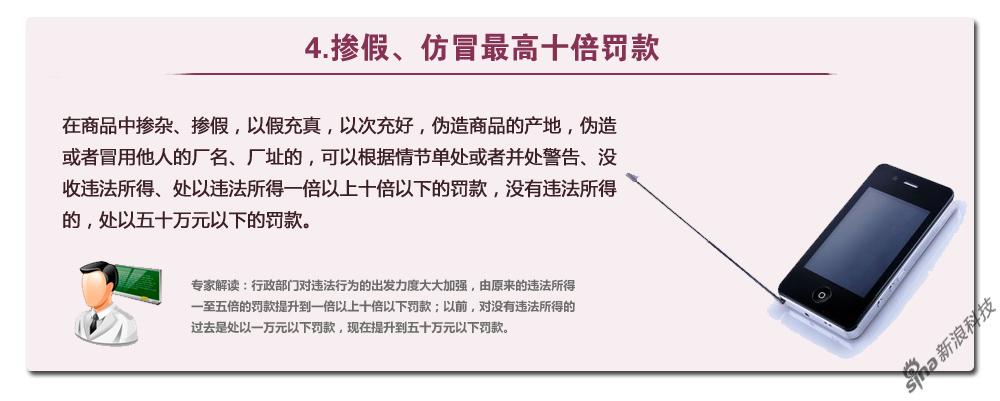

第三,加强行政执法过程中的诚信建设,坚持严格执法、诚信执法。国家赋予行政机关以强制执行法律的权力,这既是保障法律实施的需要,也是对行政机关的信任。加强行政执法诚信建设,首先要加强执法队伍建设。不断完善执法队伍准入机制、培训教育机制,增强执法人员忠于法律、忠于事实的职业素养,牢固树立崇尚法治、崇尚诚信、崇尚公平正义等理念,自觉遵守诚信职业道德。其次,改进执法工作机制和方式方法,强化执法监督。对于执法人员故意违背诚信原则,袒护当事人或者违规加重对当事人的惩罚的,要严格追究执法人员责任。再次,要加强诚信守法宣传,营造有利诚信执法的社会氛围。加强对党政领导干部的宣传,增强其法治观念,改变领导方式,减少执法过程中批条子、打招呼等做法。加强对群众和企事业单位的诚信守法教育,提倡人与人之间诚信交往,生产经营活动中重合同、守信用,增强群众依法办事观念,树立人人遵守规则、服从规则的良好社会风尚,为执法者营造一个健康的外部社会环境。