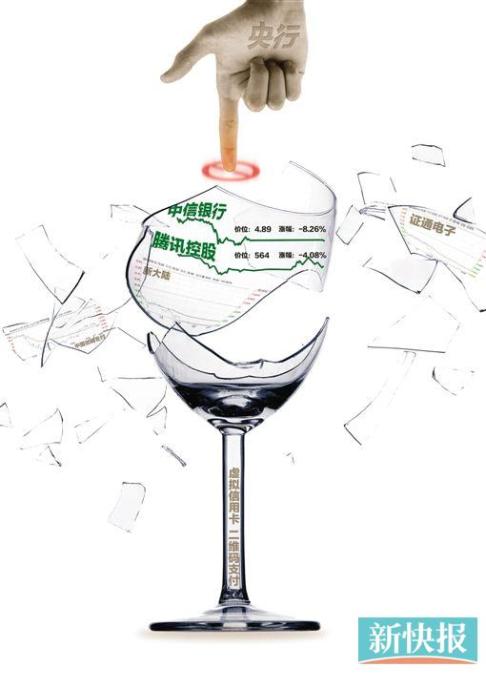

3.4亿个人记录一网打尽,已收录全国个人消费信贷余额97.5% 昨日,中国人民银行副行长苏宁宣布,个人信用信息基础数据库(下称“数据库”)正式运行。这意味着任何自然人无论在哪一家商业银行留下的借款和还款记录,

3.4亿个人记录一网打尽,已收录全国个人消费信贷余额97.5%

昨日,中国人民银行副行长苏宁宣布,个人信用信息基础数据库(下称“数据库”)正式运行。这意味着任何自然人无论在哪一家商业银行留下的借款和还款记录,或开立结算账户时填报的基本信息,商业银行的基层信贷审查人员均可在经当事人书面授权后,进行查询、实现共享。目前该系统已经收录了3.4亿人的个人征信记录。

央行的工作人员在新闻通气会上向《第一财经日报》演示了如何进入这个系统查询个人的信用记录。个人可以通过当地人民银行或者商业银行进入这个系统,通过用户操作界面,点击信息查询栏,输入个人姓名,查询目的以及身份证号码,即可进入个人信用报告页面。

这个页面包括个人基本信息和信用交易信息两个部分。信用交易信息分为信用汇总信息和信用明细信息。信用汇总信息包括银行信贷信息、信用卡信息、准贷记卡和贷记卡信息、贷款汇总信息和为他人贷款担保信息;而信用明细信息则包括信用卡明细信息、个人贷款明细信息、为他人贷款担保明细信息、个人结算账户信息和个人住房公积金信息。

《第一财经日报》看到,在央行工作人员演示时,个人每笔贷款的时间、期限、种类、贷款余额和还款情况等都极为清楚。

“前一阶段,由于汽车价格下降等因素造成车贷坏账率高、银行不敢发放汽车贷款。个人信用信息基础数据库建成后,将记录了每一个人的每一笔贷款,借钱不还将影响到下一笔贷款,有效地促进借款人按时还款,也为我国汽车等消费信贷的发展创造条件。”在新闻通气会上,苏宁举了一个形象的例子说明数据库正式运行后,将给中国金融、中国经济和中国社会带来的重大意义。

征信体系建设是社会信用体系建设的核心环节,其主要作用是通过提供信用信息产品,使金融交易中的授信方或金融产品购买方能够了解信用申请人或产品出售方的资信状况,从而防范信用风险,保持金融稳定;同时,通过准确识别企业、个人身份,保存其信用记录,有助于形成促使企业、个人重视保持良好信用记录的约束力。有没有完善的征信体系,是金融体系是否有坚实的基础和市场经济是否走向成熟的重要标志。

个人信用信息基础数据库始建于2004年初,并于同年12月中旬实现在全国7个城市的联网试运行,2005年8月底完成与全国所有商业银行和部分有条件的农村信用社的联网运行,经过1年的试运行,于2006年1月正式运行。

个人信用信息基础数据库收录的自然人数目前已达3.4亿人,其中有信贷记录的约为3500万人。截至2005年底,收录个人信贷余额2.2万亿元,约占全国个人消费信贷余额的97.5%。许多商业银行已将查询数据库作为贷前审查的固定程序。苏宁表示,目前来说这个系统是世界上规模最大的。

至于收费问题,苏宁表示,目前该系统还不收费,至于以后是否收费,现在还在研究。原则上讲,该系统是公益性的,但是维护这个系统需要成本。“即使以后收费也会收得很少。”

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆